民法等2−5 連帯債務と保証

連帯債務と保証という、人を的にした担保物権について学習する

・債権者は1人だが、債務者が複数人いる

・1人の債務者から債権が回収できなくても、他の債務者から回収できる

連帯債務

保証

連帯保証

共同保証

複数の債務者が同一内容の債務を、それぞれ独立に負担し、その1人が弁済すれば他の債務者も債務を免れる関係

売主A(1人)

買主B/C/D(複数人)

連帯債務の効力

・原則

相対効…連帯債務はそれぞれ独立している

連帯債務者の1人について生じた事由は、原則として他の債務者に影響を及ぼさない

・例外

絶対効…以下の事由については、1人について生じた事由が他の債務者にも影響を及ぼす

| 事由 | 具体例 |

|---|---|

|

弁済 代物弁済 供託 |

債務者の1人であるBが売主Aに弁済(1,200万円すべてを返済)した場合、C/Dの2人は1,200万円を支払う必要はない 売主Aは代金をすべて回収したため、これ以上得る必要はない |

| 更改 |

売主AがBとの合意により1,200万円の債権を、B所有の土地の引渡に更改すると、C/Dの債務は消滅する その後BはCとDに求償することができる |

| 混同 |

Bが売主Aを相続したとき、Bの債務は混同によって消滅する 同時にC/Dの債務も消滅する ただし、Bは弁済したとき同様、C/Dに対して求償権を有する |

| 相殺 |

Bが売主Aに債権1,200万円を持っていて、この1200万円とAの債権を相殺すると、C/Dについても債務が消滅する また、Bが相殺を援用しない間は、C/DはBの負担部分400万円についてのみ債権者に対して履行を拒むことができる |

※連帯債務者のうちの1人について無効・取消の原因があっても、他の債務者に影響しない

※連帯債務者の1人が破産した場合、債権者は全額について破産財団の配当に加入することができる

債務の承認とは、、、

時効によって利益を受ける債務者が債権者に対して、

債務が存在していることを認めることをいう

その効果として時効が中断する

(例)

売主Aは1,200万円の別荘を、B/C/Dの3人売ることにしたが、代金の支払いに不安がある

確実に代金を払ってもらうために、Aはどうすればいいか

↓

本来、3人で1,200万円のものを購入したのだから、1人400万円ずつ支払えば良いという考え方もできる

↓

しかし、AとBとの間に無効・取消原因があった場合、AはC/Dからの800万円しか得られないという事態が考えられる

↓

そこで法は、それぞれの債務が独立し、

かつ、B/C/Dのそれぞれが1,200万円の責任を負う連帯債務という制度を設けた

債権を強めるために担保をとること

(例)

売主A ←(兄弟)→ 買主B

Aは、Bから「家を売ってくれ」と頼まれた

AはBの支払い能力に不安がある

しかし、兄弟なので拒むわけにもいかない

↓

こうした場合、AはBから何か担保を取ることで不安を解消できる

↓

しかし、Bには担保になるような財産がない

↓

保証人をたててもらう

結論

AはBに対する代金債権について、お金持ちのCに保証人になってもらえば良い

これが保証債務

保証契約の成立

1 保証契約は、書面または電磁的記録でしなければ、その効力を生じない

2 保証契約は、債権者と保証人との間で締結されるものであるため

主たる債務者と連絡をとらず、主たる債務者からの委託を受けないまま

債権者に対して保証したとしても、保証契約は有効に成立する

保証債務の範囲

1 主たる債務に関する利息・違約金・損害賠償など

元本だけでなくすべての主たる債務に従たるものも含む

2 ただし、保証人は自己の保証債務についてのみ

違約金・損害賠償の額を定めることができる

保証債務の性質

附従性

1 主たる債務が成立しなければ、保証債務も成立しない2 主たる債務が消滅すれば、保証債務も消滅する

3 主たる債務より保証債務が重くなることはない

重いときは主たる債務と同じになる

4 主たる債務が軽く変更されれば、保証債務も軽くなる

5 主たる債務が重く変更されても、保証債務は重くならない

6 主たる債務に対する請求、その他の時効の中断は保証債務についても効力を生じる

随伴性

債権が移転すると保証債務も移転する

補充性

1 催告の抗弁権…まず主たる債務者に請求せよ、という権利2 検索の抗弁権…まず主たる債務者の財産につき執行せよ、という権利

<連帯保証との違い>

連帯保証については、上記2つの抗弁権はない

保証人の資格

・原則

制限はない

・例外

保証人を立てる義務がある場合には能力者であり、かつ、弁済の資力を有することが必要

※保証人が弁済の資力を欠くに至った場合、債権者は保証人の変更を請求できる

(ただし保証人が債権者の指名による場合は、この変更請求は認められない)

※保証人は主たる債務者の委託を受けなくても、またその意思に反してもなることができる

保証人の権利

保証人は主たる債務者の有する抗弁権を援用することができる

ただし、解除権は行使できない

(例)

2 時効の援用

(例)

3 同時履行の抗弁権

(例)

保証人への免除

・債権者が保証人の債務を免除した→その効力は主たる債務者に及ばない

(売主Aが保証人Cの債務を100万円分免除したが、買主Bは免除されないので、全額支払わなければならない)

・債権者が債務者の債務を免除した→附従性により保証人の債務も免除される

(売主Aが買主Bの債務を100万円分免除したら、保証人Cの債務も免除されるので、100万円分は支払いをしなくて良い)

連帯保証と連帯債務の違い

連帯保証と連帯債務の違いを考える上でキーワードとなるのが

「分別の利益」と「求償権」

分別の利益・求償権とは

分別の利益とは、、、

保証人が債務を等しい割合で負担することのできる利益

ここで言う求償権とは、、、

自分が弁済した際、他の連帯保証人に対し、弁済した分を請求することができる権利

・連帯保証には「分別の利益がない」ため、自分の負担分を超えて弁済しなければ、他の連帯保証人には求償することはできない(求償権がない)

・連帯債務には「分別の利益がある」ため、自分の負担分を超えない範囲で弁済しても、他の連帯債務者に対して求償することができる(求償権がある)

共同保証とは、同一の債務について、二人以上が保証人となること

(例)

AがBから1000万円を借り、CとDが保証人になった

この場合、共同保証ということになる

共同保証では、「分別の利益」というルールがある

分別の利益

上記例でいうと「主たる債務者がA」「債権者がB」「保証人がCとD」となる

もし、C、Dが普通保証人の場合、主たる債務者の債務である1000万円を保証人の頭数である「2」で割って、500万円分だけ負担すればよいというのが、「分別の利益」

もし、CもしくはD、または両者が連帯保証人であれば、連帯保証人は分別の利益を有さないため、主たる債務者の債務額である1000万円を負う

保証契約で抗弁権がないのは、「催告・検索」の抗弁権

「相殺」の抗弁権は、連帯保証契約でも援用できる

連帯保証契約では、債務に関する抗弁はできないが、債務者の「債権」に関しても、その権利を活用できる

連帯保証人に関しても同じ扱いか?

保証人、連帯保証人ともに、主たる債務者に通知すれば、保証人には通知しなくても債権を主張できる

催告の抗弁権と検索の抗弁権は連帯保証についてないということですが、連帯債務にもないですよね。

これは、単なる保証人にしかないということでしょうか?

まず、連帯保証についてですが、これは主たる債務者が弁済の資力を欠くに至った場合、債務を返済する責任が生じる

一方連帯債務ですが、こちらは、一緒に債務を背負っているということを指しますので、主たる債務者と同様に、債務を弁済する責任がある

また、ご理解頂いている通り 催告の抗弁権と検索の抗弁権は、保証人にのみ認められている

民法等2−4 担保物権・債権を回収するための手段

【担保物権】

債権者が持っている債権を、債務者から確実に回収するために設定する権利のこと

速やかに自分の持っている債権を回収する手段の一つとして、担保物権が設定される

○法的担保物件

担保物権に関する契約をしなくても、当然に発生する担保物権のこと

先取特権の例

建物賃借人(借家人)が家賃を滞納すると、建物賃貸人(大家)は、借家人が建物に備え付けた電化製品などの動産に対して、当然に先取特権が発生する

留置権の例

時計を修理のために時計屋が預かった場合に、時計の所有者が修理を支払わないと、時計に留置権が発生する(時計を手元に留めておくことができる)

○約定担保物権

担保物権に関する設定契約があって始めて成立する担保物権のこと

(抵当権、質権)

抵当権

「抵当権設定契約」をして始めて抵当権が発生

質権

「質権設定契約」をして、質物の占有を質権者に移して質権が発生

○担保物権の性質

1 付従性債権が消滅したときには、担保物権も消滅する

担保物権は、債権を確実に回収するために設定されるもの

その債権が消滅したら、担保物権を残しておく必要はない

2 不可分性

債権全額の回収ができるまで、担保物権は全部に対して及ぶ

貸したお金の一部だけ返してもらったとしても、返してもらった一部の分だけ担保物権が消滅するということにはならない

3 随伴性

債権が譲渡されたときには、その債権と一緒に担保物権も移転する

AがBに対する債権を担保するために、抵当権を設定している場合に、Aが債権をCに譲り渡した場合には、債権を担保するための抵当権も、AからCに移っていく

債権をCが持ち、担保物権だけをAが持ったままでは、担保物権としての効力を発揮できないから

4 物上代位性

担保を付けたものが滅失などによって金銭に変わったときには、差押えを条件に担保権を実行することができる

(例)

建物に抵当権を設定

その建物が火事によって焼失

支払われる火災保険金が抵当権の目的物になる

※建物の代わりに火災保険金、損害賠償請求権、売買代金請求権、賃料請求権に対して、抵当権を実行できる効力がある

※保険金などは実際に支払われる前に差し押さえをする必要がある

※支払いが完了している場合は実行できない

※建物がなくなったから抵当権も消滅するとは考えない

第三者に対抗するためには登記が必要

(例)

AはBに1000万円貸し付けた

担保としてB所有の土地に抵当権の設定を受けた

Bはその後、その土地をCに売り、現在Cが土地を所有している

??もしBがAに弁済できなかった場合、Aは抵当権を実行できるか??

⬇︎

抵当権設定の登記があれば、AはCに抵当権を主張し、抵当権を実行することができる

○抵当権

抵当権とは、、、

借金をした場合に何か高価なものを担保にして、借金を返せなかった場合に備える仕組み

高価なもの(土地や建物など)が競売にかけられた場合、競落代金から債権者が優先的に借金を返してもらえる権利をもつ

物上保証とは、、、

自分以外の他人のために、自分の財産上に抵当権や質権を設定すること

連帯保証(人)ではない

保証する範囲は設定した自分の財産に限る

その財産で弁済後に、債務者に債務が残っていても物上保証人に弁済の義務はない

物上保証は住宅ローンでは少なく、事業者に多い保証形態

事業者が事業資金に困窮し、自らの担保が不足している場合、親兄弟などに担保提供(物上保証)を受け資金調達するケースが多い

債務者が評価3,000万円の物上保証人の土地を担保にして5,000万円を借り入れた場合、債務者が返済不可能となった場合は、その土地を売却した3,000万円を弁済すれば、残債2,000万円について物上保証人に責任はない

物上保証人とは、、、

自分以外の人の債務を、自分の財産(主に不動産)をもって担保(保証)した人のこと

銀行などの金融機関はお金を貸す際、貸した相手(債務者)が返済できなくなったとき(債務不履行)に備えて、債務者に担保を提供してもらうのが一般的

しかし、債務者に担保にできるような財産がなかったり、借りる金額に対して担保の価値が低かったりした場合、債務者以外の人が担保を提供(物上保証)することが融資の条件になることがある

このときの、担保を提供した債務者以外の人のことを「物上保証人」という

・抵当権の設定

1 抵当権の目的物となるもの

・不動産

・地上権

・永小作権

2 抵当権設定契約

抵当権の設定契約は諾成契約

抵当権者と抵当権設定者の合意によって行われる

3 対抗要件としての登記

・抵当権の順位は、登記の順番

(先に登記をした抵当権者が先順位、遅れて登記をした者が後順位)

・抵当権の順位は、各抵当権者の合意で変更することができる

(利害関係者の承諾が必要、登記が必要)

・抵当不動産の処分

・Bの建物について、抵当権の設定を受けた抵当権者のA

・Aは登記をしておけば、その建物が売却されても抵当権を実行することができる

・抵当権設定者のBはAの承諾がなくても建物を譲渡することができる

(Bが勝手に譲渡したとしても、Aに不利益がないため)

抵当権が付着している不動産を、抵当権が付着した状態のままで取得した者(第三取得者)は、いつ債権者の意向により任意競売(抵当権の実行)にかけられるかわからないという不安定な状態に置かれてしまう

民法第379条では、第三取得者からの請求により抵当権を消滅させることができるという仕組み「抵当権消滅請求」を設けている

(民法改正により2004年4月1日以降に抵当権消滅請求という名称になった)

(旧名称は滌除/てきじょ)

※反対に、債権者からの請求により抵当権が消滅する仕組みとして民法第378条の代価弁済が設けられている

民法第379条の抵当権消滅請求の仕組み

抵当権が付着している不動産を、抵当権が付着した状態のままで取得した者(第三取得者)は、自分が適当と認める金額を債権者に呈示して、抵当権の消滅を要求することができる(改正後の民法第379条)

債権者が、この要求から2ヵ月以内に任意競売の手続き(すなわち競売の申立て)を行なわない場合には、第三取得者が呈示した金額の支払いで抵当権が消滅することを債権者が承諾したことになる(改正後の民法第384条)

(例)

債権者Aが債務者Bに3,000万円を融資し、不動産Pに3,000万円の抵当権を設定した

その後Bがこの不動産Pを500万円で第三者Cへ売却した

本来、この不動産Pの時価評価は3,500万円だが、3,000万円の抵当権が付着している分だけ売却価格が下げられているとする

このとき第三取得者Cは、債権者Aに対して「Cが2,500万円をAに支払うので、これにより抵当権を消滅させる」旨を請求することができる(2,500万円という金額は例えとして挙げたもので、事情により幾らにするかは第三取得者が決めてよい)

このCの請求を拒否するためには、Aは請求から2ヵ月以内に任意競売の申立てをしなければならない

Aが任意競売の申立てをしないときは、Cが2,500万円を支払うことで抵当権が消滅する

・買主の代金支払い拒絶権と費用償還請求権

(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)

第577条

1項

買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる

この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる

2項

前項の規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の登記がある場合について準用する

買い受けた不動産に抵当権等の担保物権があるときには、買主は抵当権等の消滅請求をすることができ(379条、341条、361条)、そのために支払った金額の償還を売主に請求することができる(570条)

そこで、抵当権消滅請求が終了するまでは、代金の支払を留保し、償還すべき金額を代金から差し引いて支払うことが簡便であり公平であることから、買主に代金の支払いを拒むことができるものと定めた

平成29年民法改正では「契約の内容に適合しない」との文言が追加されている

これは、あらかじめ当事者が抵当権等の存在を考慮して代金額を決定していた場合は、抵当権消滅請求の機会を与える必要がないことから、本条の適用がないことを明記している

・抵当権侵害

「抵当権の侵害」とは、抵当権者が目的物の価値の減少・価値の減少の可能性により、被担保債権を回収できなるなることをいう

抵当権の大きな特徴は、目的物は債務者(抵当権設定者)にその使用・収益を許して、

抵当権者は目的物全部の交換価値を債権の担保として把握する権利を持っている

抵当権の目的物の管理は抵当権者ではなく目的物の所有者に委ねられる

しかし目的物の価値が下がるようなことをされては、抵当権者の債権が担保できなくなり、受けることができる弁済額が低くなってしまう可能性がある」

(例)

AのBに対する2000万円の債権を担保するためにB所有の2500万円相当の価値のある甲建物に抵当権を設定した

Bはその甲建物をCに貸していたが、Cは甲建物に対して破壊行為をし、甲建物の価値が1500万円になった

目的物の価値の減少・価値の減少の可能性により、抵当権者が、被担保債権の回収をできなくなることが、抵当権の侵害

被担保債権の回収ができなくなるのは、抵当権者にとって不利益となる

・抵当権の侵害があった場合の抵当権者の保護

1 妨害排除請求

2 返還請求

3 不法行為に基づく損害賠償請求権

4 明渡請求

抵当権者に認められたこの4つは、本来は所有者が持つ管理権を、被担保債権を回収するという目的を達成するため、抵当権者にも行使できるようにしたもの

※抵当権の侵害は、基本的に判例の勉強

このポイントだけ理解する 判例をすべて覚える必要はない

1 妨害排除請求

債務者や抵当権設定者または第三者が、通常の利用方法を超えて、抵当権の目的物である不動産の損傷行為を行おうとする場合、抵当権者はその損傷行為を排除するように請求することができる(判例)

抵当権者は、抵当権の効力として、抵当権の目的物が損傷する危険を排除するように請求することができる

(例)

抵当権の目的物となっている甲建物への破壊行為をするCに抵当権者Aは「壊さないで!」と主張することができる

不法占拠者に対する妨害排除請求

第三者が抵当不動産を不法に占拠し、交換価値の実現が妨げられ、優先弁済権の行使が困難な場合は、抵当権者は、不法占拠者に対して抵当権に基づく妨害排除請求を行使することができる(判例)

(例)

AがBに対して有する債権を担保するためにB所有の乙建物に抵当権を設定

Bは弁済できなかったので、抵当権の実行をしようとしたらCが不法に占拠していた

Cの目的物不法占拠のせいで、抵当権の実行ができない

このような場合、優先弁済権の行使ができず、不法占拠によって目的物の価値が下がるため抵当権者Aは、抵当権に基づき不法占拠者Cに対して「出ていけ!」と主張することができる

2 返還請求

抵当権の目的物が及ぶ範囲内のものが、奪われた際、抵当権者は所有者に返還するよう請求することができる

(例)

AがBに対して有する債権を担保するためにB所有の庭石付きの土地に抵当権を設定

Cが庭石を盗んだ

(庭石は目的物の従物で、抵当権の効力が及ぶ範囲内)

抵当権者Aは、Cに対して「庭石を土地所有者Bに返して!」と請求することができる

※注意

「所有者に返還」するよう主張できるが

「抵当権者に返還」するようには主張できない

そもそも抵当権は、目的物の使用・利益は抵当権設定者に許されている

目的物の所有権が抵当権者にあるわけではない

抵当権者は「目的物の価値」を下げるような行為(例では庭石を盗む行為)についてのみ主張することができる

3 不法行為に基づく損害賠償請求権

抵当権を土地に設定していて、その土地が不法に占有され

その不法占有者が目的物である土地にゴミや汚物などを埋めていた場合

そのまま抵当権を実行したが

目的物の価値が低下してその結果として十分に弁済できなかった場合は

その不法行為に基づく損害賠償請求をすることができる

ゴミや汚物が埋められていると交換価値が下がってしまうので、除去した場合もその除去費用を損害賠償請求により回収することが可能

4 明渡請求

抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合は、抵当権者は、目的物の占有者に対して、直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることができる。(判例)

(例)

AがBに対して有する債権を担保するためにB所有の丙建物に抵当権を設定

Bは丙建物をCに賃貸し、丙建物にはCが住んでいたが、Cはこの丙建物をゴミ屋敷にしてしまった

このような場合、抵当権の目的物である建物がゴミ屋敷になると、価値が下がってしまう

本当は、所有者であるBが適切にこの建物の維持管理をしなければならないが、

Bが維持管理をしようとしないときは、抵当権者AはCに対して直接自分(抵当権者A)に甲建物を明け渡すよう請求することができる

○抵当権の実行

・抵当権の効力が及ぶ目的物の範囲

抵当権の実行の際に、競売に出すことができるもの

抵当権の効力は、その目的となっている不動産に「付加してこれと一体となったもの」に及ぶとされている

「抵当権の効力が及ぶ目的物の範囲」とは、抵当権の実行が行われ抵当不動産(目的物)を競売にかけてお金に変えることができる範囲のこと

「抵当権の効力が及ぶ目的物の範囲」は、毎年出題される抵当権の中でも、問われやすい

1 土地・建物

基本的には、土地と建物は別々の不動産

土地に設定された抵当権の効力→土地のみに効力がある

建物に設定された抵当権の効力→建物のみに効力がある

※例外

土地に抵当権を設定した後に、設定者が建築した建物は、抵当土地とともに競売することができる(一括競売)

2 付加一体物:増築建物・付属建物・雨戸など

抵当不動産に付加して一体となった物には、抵当権設定の前後を問わず効力が及ぶ

抵当権設定当時は存在していなかったが、のちに増築した建物など

これらの建物は分けてしまうと価値が下がってしまうので、増築した部分も含めて抵当権の効力が及ぶ

(付加一体物として認めれれるものの具体例は、増築建物・付属建物・雨戸)

3 従物:母屋と独立した物置・畳・庭石など

抵当権設定当時に存在していた従物には効力が及ぶ

物置や畳・庭石など

その従物(物置・畳・庭石など)を込みで抵当目的物の価値を定めているから

(判例)

ガソリンスタンド用の建物に抵当権を設定した場合は、設定当時に存在する地下タンクや洗車機等は従物であり、その従物があるからこそガソリンスタンド用の建物の価値があるので、抵当権の効力はこれらの設備にも効力が及ぶ

4 従たる権利:借地上の建物に抵当権を設定した場合の借地権

(判例)

借地権のように建物の所有権に基づく権利(従たる権利)にも類推適用される

(例)

AがBに対する債権を担保するために、B所有の甲建物に抵当権を設定

この甲建物はX所有地にBが借地権を設定し建っている

Bは弁済できず、抵当権の実行が行われCが甲建物を買い取った

この例のように、抵当権の目的となった建物の所有を目的として借地権が設定されている場合、この借地権にも従たる抵当権の効力が及ぶ

※第三取得者Cは、借地権付き抵当不動産(甲建物)を買い受けたということになる

果実2種類

・天然果実

物の用法に従い収取する産出物

果樹園で採取された果実や菜園で収穫された野菜、竹林から採取された野菜など

・法定果実

物の使用の対価として受け取るべき金銭その他の物

土地や建物などの賃貸料

利息なども含まれる

果実には抵当権の効力が及ばないのが原則

(抵当権の最大の特徴として、目的物の占有や利用・収益は設定者に許しているから)

(例外、判例)

債務不履行後に生じた果実には抵当権の効力が生じる

AがBに1000万円を貸してBが自分の所有している甲マンションに抵当権を設定

Bが甲マンションをCに賃貸して賃料を受け取っている場合

BがAに弁済できている間は甲マンションの賃料はBが受け取ることができる

Bが弁済できず債務不履行になり、抵当権が実行されると、Aは甲マンションの賃料からも債権を回収できるようになる

○抵当権の実行

・被担保債権の範囲

元本については、その全額について抵当権を行使することができる

利息その他の定期金、損害金については、その満期となった最後の2年分についてのみ抵当権を行使することができる

※この規定は後順位抵当権者の利益を図るための規定

後順位抵当権者がいない場合には、このような制限はない

※最後の2年分より前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時から抵当権を行使することができる

○抵当権の実行

抵当権が土地だけに設定された

その土地に建物が建っていて、人が住んでいる場合、その土地の抵当権が実行されると、その人は自動的に地上権を取得し、そこに住み続ける事ができる

(例)

Aが土地と建物を所有して住んでいた

AがBからお金を借りて、土地に抵当権を設定した

その後Aはお金を返せなくなり、抵当権が実行され、Cがその土地を購入した

Cはその土地に自分の家を建てたい

??CはAに対して「建物を撤去しろ!」と言えるか??

⬇︎

言えない

Aはその家を撤去する必要はなく、その土地を自由に使用できる

競売によって、土地はCの所有になったが、

それと同時にAは地上権を取得することになっている

※法律上、自動的に取得する地上権のこと→法定地上権

※地上権

地代を払う必要はあるが、その土地を地主に断ることなく自由に使用できる権利のこと。

??Aの建物が登記されていなかったら??

⬇︎

法定地上権は成立する

??土地と建物の両方に抵当権が設定されていた場合は??

⬇︎

法定地上権は成立する

○抵当権の実行

一括競売と法定地上権

※一括競売と法定地上権は抵当権が実行される状態が違う、混同しないよう注意

一括競売

「一括競売」とは、更地に抵当権が設定された後、その抵当権のついた土地に建物が建てられた場合(抵当権設定者以外の者が建築した場合も含む)

抵当権者は土地と共に本来は抵当権が及ばない建物も競売できる

(例)

BはAの債権を担保するために、Bの所有の土地(更地)に抵当権を設定し、その後その更地の上に建物を建築した

しかし、Bは弁済期になっても弁済がなされなかったので抵当権の実行が行われた

土地と建物は別々の不動産なので本来なら抵当権を実行できるのは土地だけのはず

しかし、建物を壊して更地にしてしまうのは社会経済的にも損失が大きい

建物所有者のためにも、本来は抵当権が及ばない建物も土地と合わせて一括で競売できるとした

※抵当権の実行により土地と建物を一括競売したAが受けることのできる優先弁済は、抵当権の設定されていた土地の代金のみ

土地とその上の建物を同じ所有者が所有している場合

土地・建物の一方または双方に抵当権が設定され

その実行により、土地と建物の所有者が異なったときに

建物のために当然に発生する地上権のこと

民法上、土地と建物は別々の不動産とされている

抵当権実行前までは同一の所有者に属する土地と建物が、抵当権の実行の結果、土地と建物が別々の所有者になった場合、建物の所有者は土地の利用権を失ってしまう

そうなると、建物所有者は建物を取り壊し移転するなどして、土地を明け渡さなくてはならない

これでは社会経済上損失が大きくなる

その損失をなくすため、民法では、条件がそろえば当然に成立する「法定地上権」を認めている

(例)

BはAの債権を担保するために、B所有の土地と建物のうち建物のみに抵当権を設定した

その後Bは弁済せず、抵当権の実行が行われ土地が競売にかけられ、Cが新たな建物の所有者になった

B所有の土地にC所有の建物が存在している状態

この場合C所有の建物のために、法定地上権が成立し、B所有の土地の上の法定地上権者となり、Cはこの建物の使用をすることができる

法定地上権の成立要件

法定地上権が成立する要件3つ

1 抵当権設定当時から建物が存在すること

- 抵当権設定当時に建物が存在すれば、その後に火災等で建物が滅失し抵当権が実行までに、再築した場合でも法定地上権は成立します。(判例)

- 更地に抵当権が設定された後に建物が建てられた場合、抵当権者があとから建物を建築することを承認していた場合でも、法定地上権は認められない。(判例)

- 複数抵当権が設定されている場合、1番抵当権設定当時に建物が存在していなければ、2番抵当権設定当時に建物が存在し、2番抵当権の実行された場合でも、法定地上権が成立しない。(判例)

2 抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一であること

- 抵当権設定当時に、所有者が同一であれば、設定後に譲渡などによって所有者が変わっても法定地上権は成立する。(判例)

- 土地に一番抵当権が設定当時に、土地と建物の所有者が同一でなければ、その後土地と建物の所有者が同一となり、その後の土地に二番抵当権を設定し抵当権の実行されても法定地上権は成立しません。(判例)

- 共有している土地の上に、共有者の一人が建物を有し、自己の持分の上に抵当権を設定した場合には法定地上権は成立しない。

- 建物を共有している場合、建物の共有者の一人が敷地を有し、敷地に抵当権が設定された場合には、法定地上権が成立する。

3 競売の結果、土地と建物の所有者が別々になったこと

- 競売の結果、土地と建物が別々の所有者に帰属すれば法定地上権は成立する。

※法定地上権が成立するのに登記は不要

登記がどうであれ、上記の要件を満たしていれば法定地上権は成立する

○抵当権の実行

・賃貸借の保護

抵当不動産の賃借人とは、、、

抵当権の目的物である不動産を賃借している人のこと

抵当権と賃借権の優劣は、登記の前後によって決まる

原則

・抵当権設定登記前に賃借権登記をしている賃借人

→新所有者(買受人)に対抗することができる

・抵当権設定登記後に抵当不動産を賃借した人

→新所有者(買受人)に対抗することができない

ここでは民法上の規定を解説しているため、借地借家法と要件が異なる部分がある

本試験では問題文に「民法の規定では…」「借地借家法の規定では…」と記載があるので、そこで論点を確認すること

抵当不動産の賃貸人の保護

抵当不動産を賃借している賃借人は、抵当権が実行されたら基本追い出されることになる

不安定な状態に置かれる可能性がある抵当不動産の賃借人を保護するために、民法は賃貸借に対抗力を与える制度を設けている

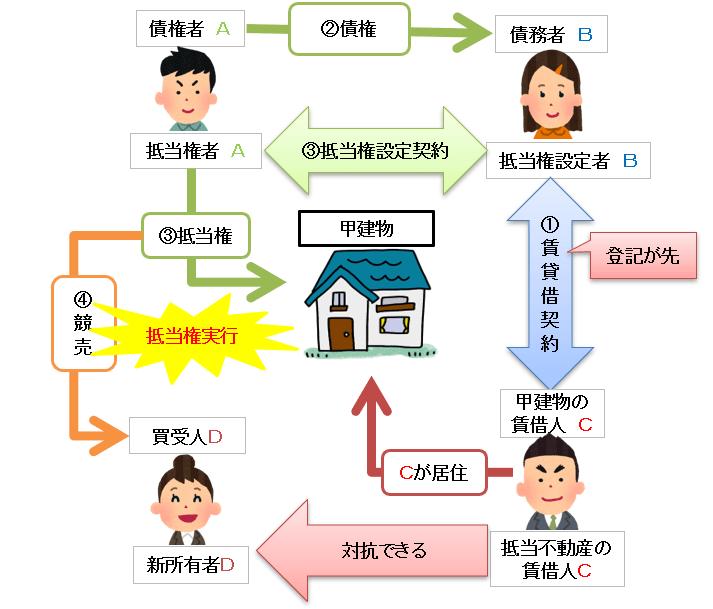

(例)

BはAの債務を担保するためにB所有の甲建物に抵当権を設定した

抵当権は、抵当権の目的物を抵当権設定者(B)が使用・収益することができるのでCと賃貸借契約を結び甲建物を賃貸している

この場合のCが抵当不動産の賃借人

このAB間の抵当権設定契約の登記が、BC間の賃貸借契約登記の前なのか後なのかで、抵当不動産の賃借人Cの対抗できるかが決まる

※抵当権と賃借権の優劣は登記の前後によって決まる

※登記しなければ、抵当権も賃借権も対抗することはできない

抵当権設定前の賃借人の保護

民法上では抵当権設定登記前に

賃借権登記をしている賃借人は

抵当権実行が行われ、抵当不動産が競売され所有者が買受人に移っても

賃借人が登記をしていれば対抗することができる

(例)

BがCにB所有の甲建物について賃貸借契約を結び、Cは甲建物に居住している

その後BはAにお金を借り、Aへの債務を担保するために抵当権を設定した

Bは弁済することができず、抵当権実行が行われ甲建物が競売にかけDが甲建物を買い受けた

この場合、賃借権登記がある抵当不動産を買い受けたことになる

賃借人Cは新所有者(買受人)Dに対して、賃借権を主張することができる

賃借人Cは建物を明け渡す必要はなく、賃借人Cは買受人(新所有者)Dに対して、甲建物の賃借人であることを主張することができる

賃借人Cが甲建物の賃借人であることを主張できるため、

買受人(新所有者)Dは賃貸人として当然に承継され、

買受人(新所有者)Dと賃借人Cとの賃貸借関係になる

(④の段階でBC間の賃貸借契約は消滅している)

なので賃借人Cは、買受人(新所有者)Dに対して「賃料相当額」を支払うことによって甲建物に居住し続けることができる

敷金関係も継承されるので、賃借人Cが旧所有者Bに支払った敷金は、新所有者(買受人)Dに継承されるため、賃借人Cが建物を明け渡す際は、新所有者(買受人)Dに対して敷金返還請求をすることができる

特別法は一般法に優先する

ここでは民法の規定の解説

借地借家法では、賃借人の対抗要件が「登記」だけでなく「建物の引渡し」だけでも対抗できるようになる

民法での条件と特別法(借地借家法等)での条件は別々に判断する

抵当権設定後の賃借人の保護

抵当権設定契約の登記後に、

賃貸借契約によって抵当不動産を賃借した者は、

抵当権者や競売の買受人に対して対抗することはできない

(例)

BがAへの債務を担保するためにB所有の乙建物に抵当権を設定し登記も済ませた

その後、BはCと乙建物についての賃貸借契約を結びCが乙建物に居住している

BがAに弁済することができず、抵当権の実行にて競売にかけられDが乙建物の買受人になった

この場合、賃借人Cは抵当権者A、買受人Dに対抗することができない

原則は、賃借人Cは対抗できないので抵当不動産(乙建物)をすぐに引き渡さなければならない

しかしそれでは賃借人がかわいそうなので、抵当不動産の賃借人を保護するために例外的に下記の2つの制度を設けている

・建物引き渡し猶予制度

・抵当権者の同意を登記した賃貸借権に対抗力を与える制度

2004年(平成16年)以前は、短期賃貸借保護制度が置かれていたが、

民法改正より原則的に廃止され、これに代わって「建物引き渡し猶予制度」が創設された

例外1 建物引渡し猶予制度

抵当権者に対抗できない賃貸借により、競売手続きの開始前から抵当権の目的不動産を使用・収益していた者は、その建物が競売された後、買受人の買受けの時から6か月間、明渡しが猶予される

※引き渡さなければならないのには変わりないが、引渡しに6か月の猶予がある

※競売後6か月間の賃料相当額を支払う必要がある

買受人D(新所有者)が抵当建物使用者(賃借人C)に対して相当な期間を定めて1カ月分以上の支払いを催告し、相当期間内に支払いがなければ、建物引き渡し猶予制度は適用されず、抵当建物の賃借人はその目的建物を引渡さなければならない

上の図の④競売の時点で、BC間の賃貸借契約は消滅しているため、競売後の賃料相当額は不当利益として返還しなければならない

買受人D(新所有者)は抵当権設定当時の権利を買い受けることになるので、抵当権設定後に設定された賃貸借契約の賃貸人B(旧所有者)の地位は承継されない

敷金は買受人D(新所有者)に継承されることはない

敷金継承されないので、賃借人Cが乙建物引き渡しの際に敷金返還請求をする場合はその請求先は前賃貸人B(旧所有者)となる

賃借人Cが乙建物の利用を継続したければ、買受人D(新所有者)との間で再度賃貸借契約を締結する必要がある

賃借人Cと賃貸借契約を締結するかは買受人D(新所有者)に委ねられる

※この制度は建物のみに適応され、土地には適応しない

例外2 抵当権者の同意を登記した賃貸借権に対抗力を与える制度

登記をした賃貸借は、その登記前に登記した賃借権を有するすべての者が同意し、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる

しかし抵当権者がこの同意の登記をするには、下記の承諾を得なければならない

・転抵当権者など(その抵当権を目的とする権利を有する者)

・その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者

この規定は、賃貸用の不動産などは賃借権を継続しないと、むしろ抵当不動産の担保価値を低下させることから認められた

○抵当権の実行

・第三取得者の保護

AがBに1000万円を貸し付けた

B所有のY地に抵当権の設定を受け、登記も備えた

BがY地をCに売却した

(Cが第三取得者)

??Cがその抵当権を消滅させ、抵当権の実行を防ぐにはどうすればいいか??

⬇︎

利用できる制度2つ

1 代価弁済

Aの求めに応じて、CがAに代金を支払い、抵当権を消滅させる

(Aが主導)

2 抵当権消滅請求

CからAに、抵当権の消滅を書面で要求

登記した全ての債権者の承諾を得た額を、Cが支払い、抵当権を消滅させる

(Cが主導)

※抵当権消滅請求は抵当権の実行としての競売による差し押さえの効力発生前まで、行うことができる

※主たる債務者・保証人・その承継人は抵当権消滅請求はできない

(そもそも全額返済する立場のため、それに満たない金額で抵当権を主滅させる機会を与えるべきではないから)

○根抵当権

民法第398条 根抵当権

1、抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる

2、前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない

3、特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる

・特殊な抵当権の根抵当権

不動産を担保として極度額を設定し、債権の種類を決め、その範囲内でお金の貸し借りが繰り返しできるようになる権利

(例)

自営業を営むAさんが、自らが所有する土地を担保とし、B銀行から極度額(上限額)3000万円のお金を借りた

債権の種類を商売の仕入れに関するものとし、これに根抵当権を設定すると、Aさんは極度額3000万円以内の範囲であれば、商売の仕入れに関するお金の貸し借りを繰り返し行う事ができる

これが根抵当権の仕組み

・元本の確定

根抵当権によって担保される債権を定めることを「元本確定」という

元本の確定は、元本確定期日の到来、または当事者の確定請求等によって行う

当事者の確定請求は、根抵当権設定者が根抵当権設定時から3年以上であれば元本の確定請求をする事ができる

・根抵当権の変更

1:限度額の変更

元本確定の前後を問わずにいつでも行う事ができる

ただし、利害関係人の承諾が必要

2:被担保債権の範囲の変更

元本確定前である場合のみ行う事ができる

利害関係人の承諾は不要

3:債務者の変更

元本確定前である場合のみ行う事ができる

利害関係人の承諾は不要

4:元本確定期日の変更

元本確定前である場合のみ行う事ができる

利害関係人の承諾は不要

【根抵当権の特徴】

1:付従性が無い

元本確定前は、借りたお金を全額返済したからといって根抵当権は消滅しない

決められた債権の種類かつ限度額の範囲内であれば何度でも借りる事ができるため

2:被担保債権の範囲

根抵当権は「一定の範囲」に属する不特定の債権を限度額の範囲内において担保するもの

なんでも担保に出来るわけではない(包括根抵当権の禁止)

商品供給取引や銀行取引による債権、といったように担保にできる債権が限定されている

3:随伴性が無い

元本確定前であれば、被担保債権が譲渡されても根抵当権は移転しない

4:効力の範囲

根抵当権は、限度額の範囲内であれば、確定した元本をはじめ、利息、遅延損害金等、すべてに効力を生じる

他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまでその物を留置する権利

(例)

自動車工場が自動車を整備したときは留置権に基づいて、整備代金の支払いを受けるまで自動車を留置し、その支払いを間接的に強制することができる

この例で言う自動車工場が留置権者

善管注意義務→注意を払って責任をもって人の物を管理する義務

留置権の要件

1債権と物との牽連

対象物と関わる債権であれば、効力が制限されない

2 債権が弁済期にあること

履行前には効力が生じないことから、弁済期にある必要がある

(例)

自動車修理工場に修理を依頼し、代金支払いと車引渡しの日にちが決まった

この「代金支払い日」「引渡し日」が弁済期

弁済期がきていない債権には効力がないので、留置権は発生しない

3 他人のものを占領している状態にあること

他人のものを占有することで初めて留置する(引き留める)行為が可能になる

4 占有が不法行為によって始まったのではないこと

不法占拠者は、適法に占拠をしていないので、留置権は認められない

留置権の性質

1.登記ができない

不動産限定で、留置権は、専有し続ける必要があるので登記をする必要がない

(登記をすることができない)

登記ができなくとも専有し続けることで、抵当権などにも対抗できるため、登記が特に問題となることはない

2.付従性

上記の自動車の修理の例では、修理代金が支払われれば、車を引き留めておくことはできなくなる

3.随伴性

債権の譲渡が行われた場合、被担保物権に係る担保物権も一緒についていくという性質

自動車の修理が他の修理工場で行われることになった場合、未払いの代金とともに修理済みの自動車の留置権も引き継がれる

4.不可分性

債権の一部のみ弁済を受けても、引き留めている物すべてに対して、留置権が及ぶという性質

自動車の修理代金を半額支払ってもらったからといって、車の右半分だけ預かっておくということは不可能

全部の支払いがなされるまでは、対象物全部の留置が認められている

○先取り特権(法定担保物権)

法定担保物権の一つ

当事者で契約をしなくても成立する

法律で定められた債権を有する者が、他の債権者に優先して弁済を受ける権利

(例)

建物賃貸借によって、A所有建物をBが借りた

Bが家賃を滞納し、家具などが競売にかけられ場合、Bの賃料債権は法律上当然に「先取特権」となり、他の債権者より優先的に弁済を受けることができる

不動産賃貸の先取特権

建物の賃貸人は、賃借人が借りている建物に備え付けた電化製品などの動産について先取特権を持つ

不動産保存の先取特権

不動産の保存→不動産の価値を維持する行為

この保存のために費用を負担した人は、その旨を登記すれば先取特権が発生する

不動産を競売して保存費用を取り戻せる権利が発生する

(例)

賃借している建物の屋根から雨漏りした

賃借人が屋根の修繕費用を負担した場合、その旨を登記すれば、不動産保存の先取特権が発生する

不動産工事の先取特権

不動産の工事→家を建てることなど

請負人が建物を建築する場合、工事を始める前にその費用の予算額を登記することで、先取特権が発生する

発注者が建築費用を支払わない場合は競売をかけて、優先弁済を得られる

不動産売買の先取特権

売主がまだ代金の完済をうけないうちに、目的不動産を買主に引き渡し、所有権が買主に移転すると、残金の支払いに不安が生じる

この場合、所有権移転登記と同時に、代金の未払いがある旨を登記しておけば優先弁済を得られる

質権とは、、、

債権者がその債権の担保として、債務者または第三者から受け取った物を、債務の弁済があるまで留置し、その弁済を間接的に強制するとともに、弁済のない場合には、その物から優先的に弁済を受けることを内容とする担保物権のこと

質権の性質

付従性・随伴性・不可分性・物上代位性を有する

質権が設定されると、目的物の占有が質権者に移転する

質権には留置的効力がある

質権の設定

・質権は約定担保物権のため、質権設定契約により締結される

質権を設定してもらう債権者→質権者

質権を設定する方→質権設定者

・多くの場合、債務者が質権設定者となるが、第三者が質権設定者になることもある

質権設定者になった第三者→物上保証人

・質権設定契約は、目的物を債権者に引き渡すことによって、はじめてその効力を生じる

質権設定契約は要物契約

・質権は譲渡することができる物や権利に設定することができる

動産質権 動産に設定された質権

不動産質権 不動産員設定された質権

権利質権 その他の財産権に設定された質権

被担保債権の範囲

質権は設定契約で別段の定めをしない限り下記の賠償を担保する

・元本

・利息

・違約金

・質権実行の費用

・質物の保存の費用

・債務不履行または質物の隠れた瑕疵によって生じた損害

※質権の被担保債権の範囲は、抵当権よりも広い

⬇︎なぜか??

質権を設定した場合、その目的物は質権者に引き渡されることになる

一つの目的物に複数の質権が成立することはあまりない

質権者が優先的に弁済を受けられる範囲を広くしても、他の債権者を害するおそれが少ない

質権の効力

質権者は、被担保債権の全額の弁済を受けるまで、その目的物を留置することができる

(留置的効力)

質権者は、債務者が弁済をしない時に目的物から優先的に弁済を受ける権利を有する

(優先弁済的効力)

・不動産質権者

質権の目的である不動産の用法に従って、その使用・収益をすることができる

ここから得た収益は、質権者のものになる

※留置権では、あくまで弁済に充てることができるにすぎないという点で、若干異なる

不動産質権者には使用・収益権がある

質権者は、被担保債権の利息を請求することができない

※質権の目的物を使用・収益している上に、利息の請求を認めると、質権者に過剰な利益を取得させることになってしまうため

不動産質権者は、不動産を管理するための費用を支払いその他不動産に関する負担を負う

※不動産の使用収益権がある以上、そこから発生する費用も質権者が負担するのが妥当

流質契約の禁止

流質契約とは、、、

質権設定契約または債務の弁済前の別の契約において、

もし債務者が決められた期限に債務を履行できなかった場合には、

質権者が質物の所有権を取得し、

またはこれを任意に他人に売却して優先弁済にあてることを約する契約のこと

※流質契約が禁止されたのは、資金が足りなくて困っている債務者の弱みにつけ込んで、少額の債権に対してはるかに高額な質物を自らの物にしてしまうことを防ぐため

※この規定は強行規定のため、特約によって排除することはできない

※弁済期以後は、質物の処分方法については当事者間で自由に決めることができる

転質

質権者は転質を有する

転質とは、、、

質権者が、その権利の存続期間内において、

自ら負っている債務を担保する目的で、

自己の責任で質物に質権を設定すること

(例)

BがAに対する債権の担保として受け取っている質物に、

さらに、BがCに対して負っている債務の担保として質権を設定することができる

ただし、この場合、転質をしたことによって生じた損失は、

不可抗力によるものであってもその責任を負うことになる

不可抗力、、、

通常必要とされる注意義務を尽くしても防止でいない事故のこと

(カミナリによる火事や津波による家屋の倒壊など)

※質権者が質権設定者の承諾を得て行う承諾転質も認められている

不動産質権と抵当権との違い

不動産質権→占有、使用、収益できる

抵当権→留置的効力がない、占有できない、利息の請求ができる

不動産質権者は、、、

質権の目的物である不動産の引渡を受け、その不動産の用法に従って使用・収益をすることができる

特約がない限り、その不動産の管理費用は質権者が負担しなければならない

被担保債権の利息を請求することもできない

⬇︎なぜか??

質権者は不動産を使用・収益することによりその利益を得ている以上、管理費用程度は負担させるべきであり、利息の請求を認める必要もないから

不動産質権の存続期間は10年を超えることができな

もし、この期間より長い期間を定めても10年に短縮される

この期間は更新は可能

更新の場合でも、更新の時から10年を超えることはできない

民法等2−3 売買の契約不適合と売主の担保責任等

【売買の契約不適合と売主の担保責任等】

売買の契約不適合

購入した家が欠陥住宅だった場合、契約不適合と言える

(支払った代金に対して、目的物が見合っていない)

売主の担保責任等

売主がどこまで責任を負うか

買主は売主に対してどこまで責任を求めることができるか

これを定めたものが「売主の担保責任等」

【種類・品質に関する契約不適合】

種類や品質に問題があって、支払った金額と見合っていない状況が起きたとき

(隠れたる瑕疵があった場合)

<買主が売主に対して求められる責任>

| 善意 | 悪意 | |

|---|---|---|

| 損害賠償請求 | ○ | × |

| 解除 | ○ ※目的不到達の場合 | × |

| 代金減額請求 | × | × |

| 責任追及の期間制限 | 知った時から1年 | × |

売主A 買主B

・BはAから家を買った

・屋根に穴があいていて雨漏りがする

BはAに対して履行の追完を請求できる→追完請求権

(屋根を補修してください、代替物を引き渡してくださいと請求できる)

※契約不適合についてAに責任がなくても(責めに帰すべき事由がなくても)、買主Bは追完請求権を行使できる

※売主Aは買主Bが請求した方法とは違う方法で、履行の追完をすることができる

(買主Bの負担にならない内容なら、代わりの方法を採用しても良い)

??雨漏りの原因を作ったのが買主Bの場合は??

買主Bの責めに帰すべき事由がある場合は、追完請求をすることは当然ながらできない

売主A 買主B

・BはAから家を買った

・屋根に穴があいていて雨漏りがする

??BはAに対して追完請求をしたが、Aが何もしてくれなかった場合は??

⬇︎

Bが相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたが、Aがその期間内に履行の追完をしなかった場合、BはAに対して代金の減額を請求することができる

※契約不適合について売主Aに責めに帰すべき事由がなくても、Bは代金減額請求ができる

(売主の責めに帰すべき事由は、代金減額請求の要件ではない)

・催告なしに直ちに代金の減額請求ができる3パターン

1 履行の追完が不能であるとき

不能ということは、いくら時間を与えても意味がないということ

催告する意味がないので、直ちに減額請求ができる

2 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき

売主本人がやる意思がないので、催告する意味がない

3 契約の性質or当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ、その契約の目的を達成することができない(定期行為)場合に、売主がり履行の追完をしないで、その期間を経過したとき

この場合も催告に意味がないので、直ちに減額請求できる

※契約不適合が買主Bの責めに帰すべき事由のときは、もちろん代金の減額請求はできない

買主が契約不適合を知った時から1年以内に、その旨を売主に通知しないときは、買主はその不適合を理由として、履行の追完請求をすることはできない

(1年以内に請求しないと、請求する権利がなくなる)

※売主が引き渡しの時にその不適合を知っているか、または重大な過失によって知らなかったときは、この期間の制限を受けない

(売主が悪意、または有過失の時、1年経過しても請求できる)

【数量に関する契約不適合】

坪単価10万円で100坪、代金1000万円の表示だが、実際は90坪しかなかった

数字が合わない、数が合わないといった問題に対して、買主はどのような主張ができるか

<買主が売主に対して求められる責任>

| 善意 | 悪意 | |

|---|---|---|

| 損害賠償請求 | ○ | × |

| 解除 | ○ ※目的不到達の場合 | × |

| 代金減額請求 | ○ | × |

| 責任追及の期間制限 | 知った時から1年 | × |

BはAに対して履行の追完を請求できる→追完請求権

※契約不適合についてAに責任がなくても(責めに帰すべき事由がなくても)、買主Bは追完請求権を行使できる

※売主Aは買主Bが請求した方法とは違う方法で、履行の追完をすることができる

(買主Bの負担にならない内容なら、代わりの方法を採用しても良い)

買主Bの責めに帰すべき事由がある場合は、追完請求をすることは当然ながらできない

Bが相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたが、Aがその期間内に履行の追完をしなかった場合、BはAに対して代金の減額を請求することができる

※契約不適合について売主Aに責めに帰すべき事由がなくても、Bは代金減額請求ができる

(売主の責めに帰すべき事由は、代金減額請求の要件ではない)

・催告なしに直ちに代金の減額請求ができる3パターン

1 履行の追完が不能であるとき

不能ということは、いくら時間を与えても意味がないということ

催告する意味がないので、直ちに減額請求ができる

2 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき

売主本人がやる意思がないので、催告する意味がない

3 契約の性質or当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ、その契約の目的を達成することができない(定期行為)場合に、売主がり履行の追完をしないで、その期間を経過したとき

この場合も催告に意味がないので、直ちに減額請求できる

※契約不適合が買主Bの責めに帰すべき事由のときは、もちろん代金の減額請求はできない

【権利に関する契約不適合】

用益的権利

何かを使用したり、収益したり(例えば、土地を貸して賃料をもらったり)する権利

地上権

建物や工作物を所有する目的で、他人の土地を使用する権利のこと

地役権

ある土地の利用価値を高めるために、他人の土地を使用する権利

質権

債権者がその債権の担保として、債務者または第三者から受け取った物を、債務の弁済があるまで留めておいて、その弁済を間接的に強制するとともに、弁済のない場合には、その物から優先的に弁済を受けることを内容とする担保物権

抵当権

抵当権とは、借金をした場合何か高価なものを担保にして、借金を返せなかった場合に備える

高価なもの(土地や建物など)が競売にかけられた場合、競落代金から債権者が優先的に借金を返してもらえる権利

※質権

土地や建物を担保にした場合、その建物に住んでいた人はそのまま住み続けることはできない

※抵当権

担保を設定したまま、使用を続けることができる

(例)

Aの所有地(X地)

BがAからX地を買った

X地に地上権、質権が設定されていた

??Bはどのようなことが主張できるか??

(例)

A所有の300㎡のX地について

AB間で売買契約が成立

そのX地のうち100㎡がAのものではなかった

??Bはどのようなことが主張できるか??

<買主が売主に対して求められる責任>

| 善意 | 悪意 | |

|---|---|---|

| 損害賠償請求 | ○ | × |

| 解除 | ○ ※目的不到達の場合 | × |

| 代金減額請求 | × | × |

| 責任追及の期間制限 | 知った時から1年 | × |

BはAに対して履行の追完を請求できる→追完請求権

※契約不適合についてAに責任がなくても(責めに帰すべき事由がなくても)、買主Bは追完請求権を行使できる

※売主Aは買主Bが請求した方法とは違う方法で、履行の追完をすることができる

(買主Bの負担にならない内容なら、代わりの方法を採用しても良い)

買主Bの責めに帰すべき事由がある場合は、追完請求をすることは当然ながらできない

Bが相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたが、Aがその期間内に履行の追完をしなかった場合、BはAに対して代金の減額を請求することができる

※契約不適合について売主Aに責めに帰すべき事由がなくても、Bは代金減額請求ができる

(売主の責めに帰すべき事由は、代金減額請求の要件ではない)

・催告なしに直ちに代金の減額請求ができる3パターン

1 履行の追完が不能であるとき

不能ということは、いくら時間を与えても意味がないということ

催告する意味がないので、直ちに減額請求ができる

2 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき

売主本人がやる意思がないので、催告する意味がない

3 契約の性質or当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ、その契約の目的を達成することができない(定期行為)場合に、売主がり履行の追完をしないで、その期間を経過したとき

この場合も催告に意味がないので、直ちに減額請求できる

※契約不適合が買主Bの責めに帰すべき事由のときは、もちろん代金の減額請求はできない

【特約による担保責任の軽減】

【権利の全部が他人に属する、他人物売買の場合】

権利の全部が他人に属する場合の契約→他人物売買

契約は有効

(例)

X地について、売主A買主B間で売買契約が成立した

X地の実際の所有者はCだった

⬇︎

CにX地を売却する意思が全くなかったとしても、AB間の売買契約自体は有効 (判例)

⬇︎

売主AはCからX地の所有権を取得してBに移転する義務を負う

売主Aがその義務を果たさないときは、債務不履行の一般規定に従うことになる

⬇︎

買主Bは原則として契約を解除できる、損害賠償の請求ができる

<買主が売主に対して求められる責任>

| 善意 | 悪意 | |

|---|---|---|

| 損害賠償請求 | ○ | × |

| 解除 | ○ | ○ |

| 代金減額請求 | × | × |

| 責任追及の期間制限 | × | × |

民法等2−2 危険負担

【 危険負担】

危険負担

地震や火事などで、当事者双方に責任はないが、その家が滅失してしまった場合どうなるかという問題のこと

反対給付

売買などの双務契約で、一方の給付に対して対価の意味を持つ他方の給付のこと

売主Aの家の給付に対する、買主Bの代金支払いが反対給付

売主A 買主B

・AB間でAの家の売買契約を締結 価格は3000万円

・雷や地震、隣家の火事での類焼などによって、この家が滅失してしまった

・いずれの場合もABの当事者双方に責任はないが、家の引き渡しができなくなった

??買主Bは家の代金の3000万円の支払いを拒むことはできるか??

自然災害などによる家の滅失のリスクは、AとBのどちらが負うのかという意味

⬇︎

民法上では、危険負担のリスクは売主Aが負う

買主Bは反対給付(代金支払い)の履行を拒否することができる

(問題)

・AB間でAの家の売買契約が締結された

・Aは所有権移転登記を行った

・代金の支払いおよび家の引き渡し前に、地震でその家が滅失した

??BはAに対して代金の支払いを拒むことができるか??

⬇︎

できる

この場合の危険負担は売主Aが負う

(問題)

売主A 買主B

・AB間でAの家の売買契約を締結 価格は3000万円

・AからBに家の引き渡しが完了

・雷や地震、隣家の火事での類焼などによって、この家が滅失してしまった

??買主Bは家の代金の3000万円の支払いを拒むことはできるか??

⬇︎

家の引き渡しが完了していた場合、買主Bは契約を解除できず、代金の支払いを拒むことはできない

履行遅滞中

履行が遅れている最中という意味

(期日を過ぎたが家の引き渡しがされていない、代金が支払われていないなど)

契約上の義務を果たすことが不可能になってしまうこと

帰責事由

責められるべき理由や落ち度、過失のこと

??契約の履行が遅れている最中に、その契約を果たすことができなくなったら??

??その責任は誰が負うの??

(例)

売主A 買主B

・AB間でAの家の売買契約が締結された

・Aが引き渡し期日を過ぎたのに引き渡しをしないでいたところ、地震でその家が滅失

??この場合の危険負担はAとBのどちらが負うか??

※Aに帰責事由があるとみなされる

⬇︎

履行不能の責任はAが負う

BはAに対して履行不能を理由とする損害賠償請求ができる

民法等2−1 債務不履行・契約の解除・手付け

【債務不履行】

債務→義務のこと

履行→義務を果たすこと

債務不履行→義務を果たさないこと

同時履行とは

売買や賃貸借は、契約の当事者の双方が互いに対価的な債務を負担している(双務契約)ので、特約のない限りは、片方の債務だけ先に履行させるのは不公平と言える

・家を貸す人Aと家を借りる人Bの関係の場合

AはBからもらう賃料に見合った物件を貸さなければならない

BはAから借りる物件に見合った賃料を支払わなければならない

家を借りるのと賃料の支払いは同時に行われるべきで、賃料が提供されていないのに家だけ先に引き渡したり、家が提供されていないのに賃料だけ先に支払うのは不公平と言える(この2つは同時に履行すべきとされている)

これが「同時履行」の関係

同時履行の抗弁権

双方契約などの同時履行の関係にある契約については、公平の見地から、当事者の一方は、相手方が債務の履行を提供するまでは、自分の債務を拒むことができる

この権利が「同時履行の抗弁権」

(例)

売主A は買主Bに3000万円で家を売ることにした

売主Aは物件の引き渡しや登記の移転をしていない状態で、買主Bに3000万円を支払えと迫った

買主Bは「家の引き渡しと登記をしないと、代金は支払わない」と、売主Aの要求を拒絶することができる

※売主Aが義務を果たさない場合の、それに変わる損害賠償の義務についても、同時履行の抗弁権は主張できる(最近の改正)

※第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合の、当事者双方の変換義務についても、同時履行の抗弁権は認められている

債務不履行→債務が履行されないこと

義務を果たさないことで損害賠償が発生する

要件

- 債務が有効に成立していて、弁済期にあるにも関わらず、債務の本旨に従った給付をしていない

- 債務者の責に帰すべき事由(故意・過失)がある

- 損害が発生している

効果

原則:実際に生じた損害について損害請求できる

例外:

1 損害賠償額の予定に基づく請求3 裁判所は損害賠償予定額を増減できない

4 違約金は損害賠償額の予定と推定される

(例)

買主Bは売主Aから家を買った

約束の期日になっても引渡しをしてもらえなかった

やむを得ず買主Bはマンションを借りて住んでいる

買主Bがマンションを借りなければならなくなったのは、売主Aが義務を果たさなかったため(=債務不履行)

買主Bは仮住まいしているマンション代を、売主Aに請求することができる

※買主Bは売主Aに対して損害賠償の請求ができる

※買主Bは売主Aに対して契約の解除ができる

履行遅滞→履行が遅れること

履行遅滞の要件

1 履行は可能だが、履行すべき時に遅れたこと

いつから遅れたと判断するのかが重要

2 遅滞が違法であること

自分も義務を果たしていない場合は、相手方に同時履行の抗弁権がある状態

この状態では、相手方が遅れていることを違法とは言えない

履行遅滞と認められるには、自分の義務を果たしていなければならない

(相手方に同時履行の抗弁権を主張させないようにしておく)

履行遅滞となる時期

・ 確定期限債務

→8/12から履行遅滞

①Aが父の死亡を知ったときから履行遅滞

履行遅滞の要件

履行期に履行が不可能であること

※不能かどうかは、債務の発生原因や取引上の社会通念に照らして判断される

履行遅滞の効果

債務者が債務を履行できない時

原則として

1 損害賠償の請求ができる

2 契約の解除ができる

履行不能に基づく解除は、相当な期間を定めた催告は不要

※履行できないとわかった時点で、すぐに解除できる

・損害賠償請求の目的は

債務不履行と相当因果関係にある損害の賠償をさせること

※相当性の判断は、通常の事情と特別の事情を基礎に判断される

(特別の事情→債務者が債務不履行の時に予見すべきであった事情)

・過失相殺

債務不履行、それによる損害の発生、損害の拡大に関して、債権者に過失が会った時

契約の当事者からの主張がなくても、裁判所は職権でこれを考慮して、損害賠償の責任とその金額を定めることができる

(公平性を図るため)

・損害賠償の予定

損害額の算定を巡って争いになるのを防ぐために、事前に損害賠償額を決めておくこと

債権者は、損害の発生原因とその額を証明しなくても、予定した賠償額を請求できる

※違約金は、損害賠償額の予定と推定される

金銭債務

お金を支払う義務のこと(買主の代金支払い義務など )

※家の引き渡しなどの義務とは異なり、特殊な扱いがされる

1 効果の特則

損害賠償として請求できる額は「利息相当分」

・お金の支払いが遅れた場合、利息分の損害が生じる

・この金額は債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率で計算する

※契約当事者が約定でこれより高い利率を決めている時は、その利率になる

(法定利率は年3%、3年に1度見直される)

2 要件の特則

①損害の照明は不要(利息相当分の請求は決まっているため)

②金銭を支払う義務は履行遅滞のみが認められる

※お金が完全に消滅することはないので、遅れても支払いは可能という考え方

③債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができない

※過失がなくても履行遅滞の責任を負わなければならない

【契約の解除】

1 法定解除

法律で定められている場合

2 約定解除

当事者が契約(特約)によって解除権を設定する場合

3 合意解除

双方合意のもとに契約を破棄する場合

○解除の方法

解除の意思表示

AとBが家の売買契約を結んだ

しかし買主のBが代金を支払わないので、売主Aは契約を解除したい

この時Bの承諾は必要か?

⬇︎

Aは解除権を有しているので、相手方Bの承諾がなくても解除できる

※一度解除の意思表示をしたら、撤回できない

解除不可分の法則

当事者の一方が複数存在するときは、解除は全員から行わなければならない

当事者の一方が複数存在するときは、解除は全員に対して行わなければならない

※複数いる当事者の1人について、解除権は消滅した場合、他の者の解除権も消滅する

催告解除

相手方に相当の期間を定めて催告をし、その期間内に履行されなければ契約を解除できる

催告をしてから、一定の期間が過ぎれば解除できる仕組み

無催告解除

下記の3つの場合は、催告せずに直ちに契約の解除ができる

①債務の全部の履行ができないとき

②債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき

③契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ、契約をした目的を達することができない場合(定期行為)に、債務者が履行をしないで、その時期を経過したとき

履行できない、履行するつもりがない、契約の目的を達成できない

どれも催告して待っても意味がないので、すぐに解除できる

○解除の効果

当事者間での効果

・売主Aと買主Bが家の売買契約を結んだ

買主Bが代金を支払わなかったので、売主Aは契約を解除した

⬇︎

この場合の契約解除の効果は、当事者AとBの間で、最初からなかったことになる

・もし買主Bが代金の一部を支払っていた場合

売主Aは受け取ったその代金を買主Bに返さなければならない(原状回復)

⬇︎

契約を解除すると原状回復義務が生じる

お互いの原状回復義務は、同時履行の関係にある

※金銭を受け取った売主Aは、受領の時からの利息をつけて返還しなければならない

(Aはお金を借りているのと同様に、他人のお金による利益を得ていると考えられる)

・買主Bが家の引き渡しを受けた後に、契約が解除された場合

⬇︎

買主Bはその家を返還しなければならない

その家の引き渡しを受けて以降に生じた果実や使用利益も返還しなければならない

(家を他の人に貸して受け取った賃料など)

※解除をしても、損害が発生していれば、損害賠償請求もできる

・第三者に対する効果

売主A 買主B 転得者C(第三者)買主Bは売主Aから買った土地を第三者Cに転売した

Cは引き渡しを受け、登記も済ませた

その後、買主Bの代金不払いを理由に、売主Aがこの契約を解除した場合

売主Aは転得者Cに対して土地の返還を請求できるか?

⬇︎

売主Aは土地の返還を請求できない

解除前の第三者の権利を害することはできない

※第三者Cの権利が保護される要件

登記を備えていること

(第三者Cの善意、悪意は無関係)

??なぜ善意、悪意が関係ないのか??

買主Bに債務不履行があっても、売主Aが契約を解除するとは限らない

CがBの債務不履行を知っていた(悪意)としても、その契約がどうなるかの結果はAの判断で変わるので、知っていることに意味がない

(問題)正・誤

売主Aと買主Bが甲土地の売買契約を締結

代金2/3と引き換えに所有権移転登記手続きと引き渡しを行なった

その後買主Bが残金を支払わないため、売主Aは適法に甲土地の売買契約を解除した

この場合において、売主Aの解除前に、買主Bが第三者C甲土地を売却した

またBからCへ所有権移転登記がなされた

第三者CはBのAに対する代金債務に不履行があることを知っていた場合においても、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できない

⬇︎

正

第三者Cは登記を備えている

第三者が善意でも悪意でも保護されるので、AはCに対して所有権を主張できない

解除権を行使できる期間

・期間には定めはない

・解除権を有する側が解除をしないときは、その相手方からは、相当の期間を定めて解除するかどうかの催告をすることができる

・その期間内に解除の通知を受けないとき、解除権は消滅する

※解除される側の不安定さを解消するために催告権がある

※解除権が消滅する→解除することができなくなるという意味

【手付け】

売買契約などを結んだ時に、相手方に支払うお金などのこと

○手付けの性質

手付け3種類

・証約手付け

契約が成立した証として払われる手付けのこと

・解約手付け

その手付けの交付によって、契約を解除できるようにするもののこと

約定解除権の設定を意味する

・違約手付け

約束違反の場合には没収されるという了解の下で交付される手付けのこと

※当事者がこの手付の意味を取り決めていない場合は、解約手付けと推定される

(反証がない限り、一応は解約手付けとして扱われる)

売主A 買主B 別の買主C 別の売主D

AはBに家を3000万円で売る契約を締結した

この時BはAに、解約手付けとして300万円を交付した

1 手付け解除の方法

①売主Aから契約を解除する場合(売主が解除する場合は倍返し)

その後、CはAに家を4000万円で買いたいと申し出た

この場合Aは、Bから受け取った手付け300万円と、Bに対する償いとして300万円の計600万円をBに渡すことで、Bとの契約を解除できる

手付け倍返し(手付けの倍額を渡す)ことでBとの契約を解除できる

※Aは手付けの倍額の600万円を現実に提供しなければならない

②買主Bから契約を解除する場合(買主が解除する場合は手付け放棄)

買主BはAと契約を結んだあと、Dの家が2000万円で売られているのを発見した

BはDの家を気に入ったので、そちらを買いたい

この場合、BはAに支払っている手付けの300万円を放棄すれば、Aとの契約を解除することができる(手付放棄)

2 手付け解除の時期

??いつまでなら、解約手付けによる解除が可能か??

⬇︎

「相手方が履行に着手するまで」であれば解除ができる

※契約から生じた義務を行った時が履行の着手

(買主→代金の一部を支払う 売主→家を引き渡す、登記を移転する)

??なぜ履行に着手したら、手付けによる解除ができないのか??

⬇︎

相手方が履行に着手しているのに、解約手付けによる解除を認めてしまうと、相手方の苦労が無駄になるから

??履行に着手したら、絶対に手付による解除はできないのか??

⬇︎

着手した者が、自らの苦労は無駄にしても構わないから解除したいとなった場合は、

その相手方がまだ履行に着手していなければ、手付解除はできる

(自分→履行に着手 相手方→まだ履行に着手していない この場合だけ解除できる)

3 手付解除の効果

手付によって解除した場合、損害賠償請求はできないし、損害賠償の請求をされることもない(債務不履行ではないから)

??債務不履行の事態が起きたら??

それに基づいて解除することができるし、損害賠償の請求もできる

※債務不履行による損害賠償請求と、解約手付の額とは無関係

(損害賠償請求は解約手付の額に制限されない)

民法等1−4 代理 ※頻出

【代理】

○代理とは

宅地建物取引業者が売買取引、交換取引、賃貸借取引において、売主または貸主の代理人や買主または借主の代理人となって活動し、取引きを成立させる仕組み

宅地や建物を売買しようとするとき、代理を依頼された宅建業者には契約を締結する権限が与えられる

・土地を持っていて、それを売りたいAさん(本人)

⬇︎ AはBに代理権を与えて土地を売ってもらう

・本人Aさんから代理権を与えられたBさん(代理人)

⬇︎ BはCに対して代理行為をする(顕名+意思表示)

・土地を買いたいと思っているCさん(相手方)

※代理の効果はAさんに生じる

代理人のBさんが契約した→本人Aさんが契約したことになる

○代理を有効に行うには

・代理権

本人が行うことを、他人に頼んで行ってもらうこと。 本人は代理人に代理権を授与し、代理人がその権限の範囲内で本人のために代理行為(契約)を行う。 代理人が行った契約の効果は本人に帰属する。

・顕名

代理人Bが「本人Aのために代理行為を行なう」ことを相手方Cに示すことを顕名という

例えば、契約を締結する場合に「Aの代理人であるB」として署名することが顕名に該当する 顕名とは「名をあらわす」という意味

※この顕名が無ければ、相手方Cは自分の契約する相手は目の前のBだと思ってしまうので、その場合の契約の効果は本人Aには帰属せず、代理人Bが自分で自分自身のために契約したものと扱われる(相手がたCが善意無過失)

※例外として、相手方Cが、BがAの代理人でAのために契約すると知っていた場合、知り得る状態にあった場合は、行為の効果は本人Aに帰属する(相手方Cが悪意/有過失)

・代理行為

本人になり代わって行う意思表示、および、本人の代わりに受け取る意思表示

基本的に、代理人=本人として行動し、またみなされる

○任意代理の場合の代理行為の瑕疵

瑕疵(かし)

「きず」の意味

欠缺(けんけつ)

主に法令や法学において、ある要素が欠けていることを表す際に用いられる言葉

(意思の欠缺、意思能力の欠缺、登記の欠缺、訴訟条件の欠缺)

??代理行為の瑕疵ってどんな場合??

本人Aの代理人Bが、Cの強迫によってCと土地の売買契約を結んだ場合

※強迫されたて契約したことが瑕疵

??BとCが結んだ契約は取消しできるか??

??その取消しは誰ができるか??

⬇︎結論

強迫による契約は取消しできる

この取消しは本人Aができる

(理由)

・強迫されたかどうかや、善意か悪意かについては代理人Bを基準に考える

・ここであった強迫や悪意や善意の結果の代理人Bの行為は、全て本人Aに帰属することになる

・つまり、本人Aが意思表示をしたという意味になるので、取消しも本人Aができる

相手方Dの家を買いたい本人A/代理人B/家を持っている相手方D/家の本当の持ち主E

本人Aは相手方Dの家の購入を、代理人Bに依頼した

代理人Bは相手方Dと売買契約を結び、登記をDからAに移転した

しかし実はこの家は、Eが債権者の差し押さえを免れるために、Dと通謀してEからDに仮装譲渡したものだった

??この場合、代理人Bがこのことについて善意(仮装譲渡だと知らない)でも、本人Aが悪意の(仮装譲渡だと知っていた)場合、本人Aはこの家を取得できるか??

⬇︎結論

本人Aは、この家を取得することはできない

(理由)

※本人AはDとEの通謀、虚偽表示について知っていた

※本人Aは代理人Bの行動をコントロールできる立場にあるので、契約を止めさせるとができた

→つまり本人Aの指示による「特定の法律行為の委託」があるときは、本人Aが悪意or有過失ならば、たとえ代理人Bが善意だったとしても、善意であることを主張できない

任意代理の場合の代理行為の瑕疵について、全ての例に共通することは、、、

・任意代理権は本人Aの意思に基づいて考えられるので、本人Aの感様(善意/悪意など)が

影響する

・相手方が心裡留保をしたかどうか、強迫したどうか、善意か悪意かなど、

その事実の有無は、代理人Bに基づいて決するのが原則

○代理の種類と権限の範囲 任意代理/法定代理

・任意代理

任意代理とは、本人が自らの意思で、他人に代理権を与えること

「私の代わりに売買契約をしておいて」といって、委任状(代理権を与えるための書面)を渡して代わりに契約をしてもらうこと

この時「代わりに売買契約をした人」が「任意代理人」(単に代理人ともいう)

任意代理の権限の範囲

本人から与えられた代理権によって、その権限の範囲が決まる

権限の範囲が決められていない代理人ができることは、保存行為のみ

(物や権利の性質いを変えない範囲での利用・改良行為のみ)

・法定代理

??本人Aは、Bが未成年者であることを理由に、この売買契約を取消できるか??

本人A 未成年者B(Aの代理人) 未成年者Bの法定代理人 相手方C

・本人Aが未成年者Bに代理権を与えて、本人A所有の土地の売却を依頼した

・未成年者Bは法定代理人の同意を得ずに相手方Cとの間で売買契約を締結した

・この契約は本人Aにとって不利なものとなってしまった

⬇︎取り消しできない

※未成年者が単独で契約をした際に取消が認められるのは、未成年者を保護するため

※代理でした行為の効果は本人Aに帰属(本人が契約をした)するので、代理人が未成年者であることは、取り消しの理由にならない

※法定代理人の同意を得ていなくても、それを理由に取り消すことはできない

??本人Aが制限行為能力者で、その法定代理人Bも制限行為能力者だった場合はどうなるか??

(理由)

法定代理人の場合は任意代理(本人が委任状を渡して代理をお願いするタイプ)と異なり、本人が選んだわけではなく、法律の規定により代理人とされている

さらに、その法定代理人が制限行為能力者であったら、本人Aが好きに選んだわけではなく、しかも代理人Bも判断能力がない状態にある

この場合は本人Aを保護するために、例外として取消が認められている

○代理権の消滅

任意代理の場合

・本人死亡

→代理権は消滅する

(本人の能力の補充の為に代理人がいる、本人が死亡するとその必要はない)

※例外→不動産登記申請の代理権は消滅しない

・本人が破産手続き開始の決定を受けた

→代理権は消滅する 任意のみ

(任意代理は信頼関係で成立しているものなので、破産するような人は信用できない)

・本人が後見開始の審判を受けた

→代理権は消滅しない

(制限行為能力者になったらなおさら、重要行為のサポートが必要になるから)

・本人が委任契約を解除した

→代理権は消滅する

(任意代理は信頼関係で成立しているものなので、特に理由なくいつでもお互いに解除することができる)

・代理人死亡

→代理権は消滅する

・代理人が破産手続き開始の決定を受けた

→代理権は消滅する

(任意代理は信頼関係で成立しているものなので、破産するような人は信用できない)

・代理人が後見開始の審判を受けた

→代理権は消滅する

(任意代理は信頼関係で成立しているものなので、行為能力者だから選任した代理人が、制限行為能力者になってしまったら、重要な契約などを代理させるのは不安だから)

・代理人が委任契約を解除した

→代理権は消滅する

(任意代理は信頼関係で成立しているものなので、特に理由なくいつでもお互いに解除することができる)

法定代理の場合

・本人死亡

→代理権は消滅する

(本人の能力の補充の為に代理人がいる、本人が死亡すれば代理権は必要はない)

※例外→不動産登記申請の代理権は消滅しない

・本人が破産手続き開始の決定を受けた

→代理権は消滅しない

(本人は破産で困った状態にあるので、重要行為をサポートしてあげる必要がある)

・本人が後見開始の審判を受けた

→代理権は消滅しない

(制限行為能力者になったらなおさら、重要行為のサポートが必要になるから)

・本人が委任契約を解除した

→代理権は消滅しない

・代理人死亡

→代理権は消滅する

・代理人がが破産手続き開始の決定を受けた

→代理権は消滅する

・代理人が後見開始の審判を受けた

→代理権は消滅する

・代理人が委任契約を解除した

→代理権は消滅しない

※任意代理も法定代理も、代理人が後見開始の審判を受けたら代理権は消滅する

⬇︎なぜか⬇︎

後見開始の審判を受ける→制限行為能力者になるということ

制限行為能力者でも代理人になることはできるが、選任した当時は行為能力者だったから選んだのであって、制限行為能力者であれば、そもそも代理人に選んでいなかった可能性が高い

行為能力者を代理人にしていたのに、その人が行為能力者でなくなったってしまったら困ることが出てくる

そこで、代理人をしていた人が後見開始の審判を受けたら、代理権は消滅することになっている

※本人の地位や代理人の地位は相続しない

本人A Aの代理人B

・土地を持っていて、それを売りたいAさん(本人)

⬇︎

・本人Aさんから代理権を与えられたBさん(代理人)

⬇︎

・Bはその土地が気に入ったので、自分で自分の代理をして、その土地を買うことにした

Aの代理人Bが、自分の代理を自分でして、本人Aと契約をすることが自己契約

※Bは買主(Aにとっての相手方)であると同時に、本人Aの代理人でもある

この状態では、代理人Bは代理人の立場を利用してAの土地を安値で自分に売るなど不正行為をする可能性がある

(原則)

・自己契約は許されないので、Aさん本人に効果が帰属しない

・自己契約を行ったときはBには代理権がない(無権代理行為)とみなされる

(例外)

・本人AがBの自己契約にあらかじめ許諾を与えている場合は自己契約であっても有効

・債務の履行(決まっている義務を果たすだけで、代理人Bに裁量の余地がない場合)は自己契約でも有効

本人A 代理人B (AとC両方の代理をする) 相手方C

・保有している土地を売りたいAさん(本人)

⬇︎ 代理権 Aの代わりに家を売ってください

・本人Aと相手方Cから代理権を与えられたBさん(代理人)

⬆︎代理権 Cの代わりに家を買ってきてください

・家を買いたいCさん(相手方)

代理人Bが契約当事者双方の代理人になって契約をすることが双方代理

※この状態では代理人Bの気持ち一つで、AかCのどちらかが不利益を受けるおそれがある

(原則)

・双方代理は許されない

・双方代理を行ったときはBには代理権がない(無権代理行為)とみなされる

(例外)

・本人Aと相手方Cがあらかじめ許諾を与えている場合は双方代理であっても有効

・登記の申請などの債務の履行(決まっている義務を果たすだけで、代理人Bに裁量の余地がない場合)は双方代理でも有効

※登記は売買契約が成立した後に行うため、買主・売主どちらかの不利益となることは通常考えにくいから

本人A Aの代理人B

代理人にとっては利益となるが、本人にとっては不利益となるというように、代理人と本人との利益が相反する行為のこと

(例)

・代理人Bは本人Aの包括的な代理権を持っている

・代理人Bは、本人Aを自分(代理人B)の債務の保証人にしようと考えた

・代理人Bは本人Aを代理し、Bの債権者Xとの間で本人Aが代理人Bの保証人になる契約をした

このような契約は無効となる

※包括的な代理権を持っているからと言って、本人Aの不利益になるような契約を勝手にすることは許されない

(原則)

・利益相反行為は許されない

・利益相反行為を行ったときはBには代理権がない(無権代理行為)とみなされる

(例外)

・本人Aがあらかじめ許諾を与えている場合は利益相反行為であっても有効

【復代理】

代理人Bが、ある者をさらに代理人として選任し、その代理権の範囲内の行為を行わせること

復代理人Cは代理人の代理人ではなく、あくまで本人Aの代理人として扱われる

復代理人Cによる行為の効果も、直ちに本人Aに帰属する

任意代理か法定代理かで異なる

・任意代理の場合

原則:代理人Bは、選任・監督上の責任を負う

例外:本人Aが復代理を指名した場合は、代理人Bはさらに責任が軽減される

(理由)

・任意代理の場合、原則として復代理人を自由に選任することはできない

・例外として、本人Aが許諾した場合と、やむを得ない事由が発生した場合は、

復代理人を選任することができる

・代理人Bが復代理を選ぶわけではないので、全部の責任を代理人Bが負うのは不公平だから、

代理人Bの責任は軽減される

〝疑問1〟

本人Aは自身で指名した復代理人Cが、復代理人として不適任不誠実だと知りながら、それを代理人Bに通知しなかった。この時、代理人Bは選任、監督上の責任を負うか??

⬇︎答え⬇︎

代理人Bが復代理人Cが不適任又は不誠実であることを知らなければ、選任、監督の責任は負わないとされる

任意代理では、代理人Bが復代理人Cを自分で自由に選任できない反面、復代理人Cが失敗した場合の責任も軽いものとなっている

〝疑問2〟

代理人Bが、本人Aの指名に基づき復代理人Cを選任したが、復代理人Cは不適任不誠実だった。代理人Bが復代理人Cの不適任不誠実を知らなかった場合、代理人Bは本人Aに対して責任を負うか??

⬇︎答え⬇︎

本人Aの指名に従って復代理人を選任した時は、代理人Bはその選任及び監督について、本人Aに対して責任を負わない(本人Aの責任となる)

※ただし、代理人Bが、復代理人Cが不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人Aに通知する又は復代理人Cを解任することを怠ったときは、この限りではない(代理人Bは責任を負う)

〝疑問3〟

代理人Bが、本人Aの許諾に基づき復代理人Cを選任したが、復代理人Cは不適任不誠実だった。代理人Bが復代理人Cの不適任不誠実を見抜けなかったことに過失があった場合、代理人Bは本人Aに対して責任を負うか??

⬇︎答え⬇︎

本人Aの許諾を得て復代理人Cを選任した場合、過失の有無は関係なく、原則として代理人Bが責任を負う

委任による代理人(任意代理の復代理の選任)は、本人Aの許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない

そして代理人Bは、復代理人Cを選任したときは、その選任及び監督について、本人Aに対して責任を負うのが原則

・法定代理の場合

原則:代理人Bは全責任を負う

例外:やむを得ない事由により選任した場合、代理人Bは選任監督につき責任を負えば

足りる

(理由)

・法定代理人は、自由に選任することができる

・代理人Bは復代理人Cを自分で自由に選んだから、復代理人Cの行為には責任がある

・ただし、やむおえない事由があって選んだ場合は、選任監督責任のみに軽減される

・復代理人Cが締結した契約の効果は、本人Aに帰属する

(本来であれば代理人Bが自分で仕事ができれば一番良いので、Bの代理権は継続させておく)

・原則

代理権がないのに代理行為を行ったり、代理権限を超えて代理行為を行ったりすること

この場合、無権代理人の行為は本人に帰属しない(効果が及ばない)のが原則

つまり、AB間の契約は無効となる可能性がある

・例外

代理人Bが無権代理行為を行なった場合、その契約の効果は本人Aには帰属しないのが原則

しかし、代理人Bが締結した内容が本人Aにとって有利なものだった場合、その無権代理を有効にしたいと考えるケースもある

⬇︎

この場合本人Aは追認をすることができる

※追認

取り消すことができる行為をもう取り消さないものとして、契約を確定的に有効なものとすること

○相手方を保護するための制度

催告権

取消権

無権代理人への責任追及権

本人A 本人Aの代理人を語ったB 相手方C

Bは本人Aの代理人と称して、相手方Cとの間で本人A所有のマンションの売買契約を締結した

しかしBは、何らの代理権の有していなかった

??この場合、相手方のCは予期しない状況に陥り、また本人Aの追認がないとAC間に契約の効果は帰属しないため、相手方Cは不安定な立場に置かれている。相手方Cは自分の法的な立場を守るために、どんなことができるか??

⬇︎相手方Cができる4つの手段⬇︎

相手方Cは本人Aに対して、相当の期間を定めて、「追認してください」と確答を促すことができる制度のこと

※相手方Cが悪意の(Bが無権代理を行なったと知っていた)場合でも、この催告権は認められている

??本人Aがこの催告を無視して、期間内に返事をしなかったらどうなるか??

⬇︎

本人Aは追認をしなかった(追認を拒絶した)ものとみなされる

追認拒絶をした場合は、その契約の効果は本人Aには帰属しない

(理由)

無権代理人Bは本人Aの知らないところで勝手に動いている

本人Aは無権代理行為が行われている事実を知らない

相手方Cに急に催告されても何のことだかわからない

そんな状況で、相手方Cの催告に対応しなかっただけで、追認したことになるのは理不尽

本人Aの状況を考慮し、追認を放置した場合は「追認を拒絶した=契約を拒否した」とするのが妥当と考えられている

本人Aは、相手方Cにマンションを売らなくて良い

・取消権

・相手方Cが善意の場合(Bが無権代理人であると知らなかった)のみ

・本人Aが追認するまでは、契約を取り消すことができる

→相手方が善意以外の場合は取り消しはできない

→本人Aが追認をしたら、その契約は有効になるので、取り消しはできなくなる

(理由)

追認は、相手方Cが本人Aに催告してから、一定期間を経ないとわからない

相手方Cは、本人Aが追認するかどうかが判明するまで契約が無効か有効かわからない

不安定な状態にある相手方Cを守るため、民法では、相手方Cは無権代理による契約を取り消すことができるという規定を設けている

- 本人Aに落ち度があること

- 相手方Cが保護に値すること=何も知らず、落ち度がないこと(善意・無過失)

①権限外の行為

(本人Aは100万円の範囲で頼んだのに、Bが200万円も使ってしまった)

②代理権の消滅後

③代理権授与の表示

④代理権授与の表示+権限外の行為

民法等1−3 意思表示 詐欺/強迫/通謀虚偽表示/心裡留保/要素の錯誤

【意思表示】

売ります、買いますなどの、自分の意思を表現することが意思表示

この意思表示に問題(詐欺/強迫/通謀虚偽表示/心裡留保/錯誤)があったときに、その契約がどうなるのかを理解しよう

【大事な用語】

第三者→当事者以外の人

善意→知らなかった、信じていた

悪意→知っていた、信じていなかった

故意→知った上で、わざと

過失→落ち度

無過失→落ち度がないこと

無過失の第三者→ 落ち度のない、当事者以外の人

有過失→落ち度があること

有過失の第三者→落ち度のある、当事者以外の人

善意の第三者→ 特定の内容を知らない、当事者以外の人

善意無過失の第三者→ 特定の内容を知らず、落ち度のない、当事者以外の人

善意有過失の第三者

→特定の内容を知らないが、 注意さえしていればその内容を知ることができた当事者以外の人

悪意の第三者→ 特定の内容を知っていた、当事者以外の人

【詐欺】

詐欺→相手を騙すこと

○当事者間での効果

AさんがBさんに騙されて契約をしたら→その契約は取り消すことができる

民法では騙された人を守ってあげるために「詐欺による意思表示は取り消すことができる」と定めている

○第三者に対する効果

詐欺による取り消しは、取り消し前の、善意無過失の第三者に対抗できない

※善意無過失の第三者→ 特定の内容を知らず、落ち度のない、当事者以外の人

(例)

Bさんに騙されて家を手放してしまったAさんは、騙されていたことに気づいて契約の取り消しをしようとした

でもAさんが取り消しをする前に、BさんはAさんを騙して手に入れた家を、事情を知らないCさん(善意の第三者)に転売してしまった

Cさんが家を買った後に、AさんがBさんによる詐欺を理由に契約を取り消した場合、その取り消しをCさんに対しても主張することはできるのか?

(A:家はBさんに騙されて手放した、本当は売りたくないから、Cさん家を返してください)

⬇︎善意無過失の第三者には対抗できない/主張できない

(C:私が買って住んでるので、家は返しません)

○第三者の詐欺

第三者が詐欺を働いた場合に、本人がその契約を取り消しするには

・相手方が悪意有過失の場合は取り消しできる

悪意有過失の第三者

→ 特定の内容を知っていたor注意すれば特定の内容を知ることができた、当事者以外の人

・相手方が善意無過失の場合は取り消しできない

善意無過失の第三者→ 特定の内容を知らず、落ち度のない、当事者以外の人

(例)

Aさん(本人)は家を持っていた

Dさん(詐欺を働いた第三者)はAさんを騙して家を売るように仕向けた

その家をEさん(相手方)が買った

・Eさんが悪意、または有過失の場合

Eさんは、AさんがDさんに騙されていることを知っていた(悪意)

Eさんは、AさんがDさんに騙されていることを知ることができた(有過失)

→この場合、Aさんは契約を取り消して、Eさんに家を返すように主張できる

・Eさんが善意無過失の場合

EさんはAさんが騙されていることやDさんが詐欺を働いていることについて、何も知らなかったし知ることもできなかった

→この場合、AさんはDさんとの契約を取り消すことはできても、Eさんに対して家を返すように主張することはできない

【強迫】

強迫とは、、、人を脅すこと

○当事者間での効果

強迫によってした意思表示は取り消すことができる

※おどされた人は法律で守ってあげる必要がある

○第三者に対する効果

強迫による取り消しは、取り消し前の、善意無過失の第三者に対抗できる

※善意無過失の第三者→ 特定の内容を知らず、落ち度のない、当事者以外の人

(例)

Bさんに強迫されて家を手放してしまったAさんは、思い直して契約の取り消しをしようとした

でもAさんが取り消しをする前に、BさんはAさんを強迫して手に入れた家を、事情を知らないCさん(善意の第三者)に転売してしまった

Cさんが家を買った後に、AさんがBさんによる強迫を理由に契約を取り消した場合、その取り消しをCさんに対しても主張することはできるのか?

(A:家はBさんに強迫されて手放した、本当は売りたくないからCさん家を返してください)

⬇︎善意無過失の第三者に対抗できる/主張できる

(C:私が買って住んでるけど、、、家は返さないといけない)

※強迫の場合は詐欺の場合とは異なり、強迫された本人には落ち度が無いのが普通

※そのため相手方よりも、強迫された本人の保護を優先している

【通謀虚偽表示】

本人が相手方と通じて虚偽の意思表示をすること

○当事者間での効果

本人A 相手方B 債権者C

・本人Aは、本当は自分の家を売るつもりは無い

・本人Aは債権者Cからの差し押さえを逃れたい

・そこで本人Aは相手方Bに「家を売ります」と嘘の売買契約を持ちかけた

・相手方Bは本人Aの本心を知った上で、家を「買います」と結託して契約を結んだ

※本人Aがしているのは→虚偽の意思表示

※相手方Bがしているのは→通謀(共謀) AとBは通謀している関係

※この通謀して行われる、本人Aの嘘の意思表示のことを→通謀虚偽表示

??この契約は有効か無効か??

→通謀虚偽表示は無効

○第三者に対する効果

本人A 相手方B 債権者C 善意の第三者D

・本人Aは、本当は自分の家を売るつもりは無い

・本人Aは債権者Cからの差し押さえを逃れたい

・そこで本人Aは相手方Bに「家を売ります」と嘘の売買契約を持ちかけた

・相手方Bは本人Aの本心を知った上で、家を「買います」と結託して契約を結んだ

・相手方Bは家の登記をBの名義に変更した

・善意の第三者Dはその登記を見て、その家はBのものだと思って購入した

??本人AはAB間に契約の効果が無いことを善意の第三者Dに対して主張できるか??

→通謀虚偽表示の無効は善意の第三者に対しては対抗することができない

(善意の第三者に対してAB間の契約の無効を主張できない)

※嘘の契約をしたAよりも、善意のDが守られる

※第三者は、善意であれば過失があっても良い

(善意無過失、善意有過失のどちらであってもDは守られる)

※第三者は登記も備えていなくて良い

(善意でありさえすれば、有過失でも登記がなくても良い)

○相手方Bがズルい場合の第三者に対する効果

本人A 相手方B 債権者C 善意の第三者D

・本人Aは、本当は自分の家を売るつもりは無い

・本人Aは債権者Cからの差し押さえを逃れたい

・そこで本人Aは相手方Bに「家を売ります」と嘘の売買契約を持ちかけた

・相手方Bは本人Aの本心を知った上で、家を「買います」と結託して契約を結んだ

・相手方Bは家の登記をBの名義に変更したが、その代金をAに支払わなかった

・善意の第三者Dはその登記を見て、その家はBのものだと思って購入した

状況

→本人Aは家を相手方Bに取られてしまっている

→相手方Bはタダで家を手に入れた上に、それを売ってお金を手に入れている

→第三者Dは何も知らないので、単にBの家を買ったと思っている

結論

→この状況は通謀でも虚偽の意思表示でも無いが、虚偽表示の規定が類進適用される

→善意の第三者Dは保護されるので、本人Aは第三者Dには対抗できない

○転得者がいる場合

本人A 相手方B 債権者C 第三者D 転得者E

(A)←通謀→(B)→(第三者D)→(転得者E)

・本人Aは、本当は自分の家を売るつもりは無い

・本人Aは債権者Cからの差し押さえを逃れたい

・そこで本人Aは相手方Bに「家を売ります」と嘘の売買契約を持ちかけた

・相手方Bは本人Aの本心を知った上で、家を「買います」と結託して契約を結んだ

・相手方Bは家の登記をBの名義に変更した

・第三者Dはその登記を見て、その家はBのものだと思って購入した

・第三者Dはその家をEに売った

??この場合本人Aは転得者に対して契約の無効を主張/対抗できるか??

→対抗できるかはケースによる

○第三者Dが善意の場合

本人A 相手方B 債権者C 第三者D 転得者E

(A)←通謀→(B)→(善意の第三者D)→(転得者E)

・第三者Dが善意の場合、転得者Eは単にDさんから家を買っただけ

・Dが善意の場合は、転得者のEが善意でも悪意でも、本人Aは転得者Eに対抗できない

○第三者Dが悪意、転得者Eが善意の場合

本人A 相手方B 債権者C 第三者D 転得者E

(A)←通謀→(B)→(悪意の第三者D)→(善意の転得者E)

・第三者Dが悪意でも、転得者Eは家はDのものだと信じて購入している

・転得者Eが善意の場合、本人Aは転得者Eに対抗できない

○第三者Dが悪意、転得者Eも悪意の場合

本人A 相手方B 債権者C 第三者D 転得者E

(A)←通謀→(B)→(悪意の第三者D)→(悪意の転得者E)

・A,B,D,Eの全員が、本人Aは家を売る気が無いことを知っていたという状況

・そもそもAには家を売る気が無いので、その契約自体が無効と扱われる

・転得者Eは保護されないので、本人Aは転得者Eに対抗できる

【心裡留保】

本人の真意と違う内容を、本人が外部に表示すること

(例)

本人A:「あの家を売りますよ」

(本当は売るつもりはないよ、ただの冗談だよ)

??このような心裡留保による意思表示は有効か無効か??

民法では、、、

→このような真意と異なる意思表示をする本人は、法で保護する必要はないとされる

→心裡留保に基づく意思表示は「原則として有効」

○当事者間での効果

相手方Bが善意の場合 → 意思表示は有効

本人A:「あの家を売りますよ」

(本当は売るつもりはないよ、ただの冗談だよ)

相手方B:Aさんは家を売る気があるんだな

※本人Aの言葉をそのまま信じたBは保護されるので、この意思表示は有効

相手方Bが悪意の場合 → 意思表示は無効

本人A:「あの家を売りますよ」

(本当は売るつもりはないよ、ただの冗談だよ)

相手方B:Aさんは冗談を言っているんだな

※悪意のBは、本人Aは家を売る気がないことを知っていた

※本人も相手方もこの意思表示が真意でないと知っていた状況なので、この意思表示は無効

相手方Bが善意有過失の場合 → 意思表示は無効

・相手方Bは、本人Aの表示を信じたが、その表示は真意と異なる(心裡留保)だった

・相手方Bは注意すれば、本人Aが真意と異なる表示をしたと知ることができた(有過失)

※相手方Bが善意有過失の場合、この意思表示は無効

○第三者に対する効果

・民法学の通説では第三者を保護するために、虚偽表示の規定の類推適用を主張している

・相手方Bが「悪意」、不測の損害を被る第三者が「善意」だった場合

本人A

家を売るつもりはないのに、家を売りますと相手方Bに表示した(心理留保をした)

⬇︎

悪意の相手方B

本人Aの意思表示は真意ではない、Aは本当は家を売るつもりがないと知っていた

⬇︎

※そもそもこの時点で心裡留保は無効

⬇︎

善意の第三者C

相手方Bと取引をした善意の第三者Cは、原則として保護される

※心裡留保をした本人Aと悪意の相手方Bは、善意の第三者Cに対抗することは、原則としてできない

※第三者Cは善意であれば良い(過失があっても良い)

・相手方Bが「善意有過失」、不測の損害を被る第三者が「善意」だった場合

本人A

家を売るつもりはないのに、家を売りますと相手方Bに表示した(心理留保をした)

⬇︎

善意有過失の相手方B

善意有過失のBは本人Aの表示を信じたが、注意すればその表示は真意と異なる(心裡留保)と知ることができた(有過失)

⬇︎

※そもそもこの時点で心裡留保は無効

⬇︎

善意の第三者C

相手方Bと取引をした第三者Cは、原則として保護される

※心裡留保をした本人Aと、善意だが有過失の相手方Bは、善意の第三者Cに対抗することは、原則としてできない

※第三者Cは善意であれば良い(過失があっても良い)

・不測の損害を被る第三者が「悪意」だった場合

本人A

家を売るつもりはないのに、家を売りますと相手方Bに表示した(心理留保をした)

⬇︎

相手方B(悪意/善意有過失)

本人Aの意思表示は真意ではない、Aは本当は家を売るつもりがないと知っていた(悪意)

または、本人Aの表示を信じたが、その表示は真意と異なる(心裡留保)だと、注意すれば知ることができた(有過失)

⬇︎

※そもそもこの時点で心裡留保は無効だが、、、

⬇︎

悪意の第三者C

相手方Bと取引をした悪意の第三者Cは、保護する必要がない

※本人Aと相手方Bは、悪意の第三者Cには対抗することができる

【要素の錯誤】

要素→契約に関する重要な部分

錯誤→言い間違いや書き間違いなどの誤解のこと

・動機の錯誤

意思と表示は合致していて間違いはないが、そもそもの動機の部分で勘違いしている

・表示の錯誤

意思と表示がバラバラで、意思を表示する際に勘違いしてしまっている

○要素の錯誤の具体例

- 家を建てたいな(動機)

- そのための土地を買おう(意思)

- 土地を購入したいと実際に申し込む(表示)

・動機の錯誤の具体例

Aさんは家を立てるための土地を探している

気に入った土地が見つかったので、契約をしようと思い(=意思)

契約したい旨を不動産屋に伝えた(=表示)

⬇︎

しかしその土地は埋立地で、地盤の強度が不十分だった

Aさんは、地盤の強度不足を知っていたら、契約したいとは思わなかった

つまりAさんは「地盤の強度が十分ある」と「勘違い」していた

※「地盤の強度が十分ある」と思っていたことが「動機」

※この場合はそもそもの「動機」に錯誤があったことになる

・表示の錯誤の具体例

Aさんは家を立てるための土地を探している

気に入った土地が見つかったので、契約をしようと思い(=意思)

契約したい旨を不動産屋に伝えた(=表示)

⬇︎

契約書にサインした後、100㎡だと思っていた土地が、実際は1000㎡だということに気づいた

※Aさんは1000㎡の土地を買いたい(動機)とは思っていない(意思)のに、1000㎡の土地を買うという契約書にサインした(表示)

※意思と表示がバラバラの状態で、契約書にサインした(表示した部分)がAさんの意思とは違っている

※これが、表示に錯誤があるということ

○錯誤でした意思表示を取消すために必要な条件

錯誤は原則として有効なので取消はできる

取消すには2つの条件を満たしていなければならない

(錯誤が有効と認められなければならない)

①その錯誤が重要なものであること

(法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があること)

②表意者に重過失がないこと

(錯誤をした人に重大な過失がないこと)

※重過失

→少し注意すれば簡単にわかったことなのに、少しも注意せずに、違法性や有害な結果を

見過ごすした場合が重過失になる

故意に著しく注意を欠如した状態が重過失にあたる

○当事者間での効果

・動機の錯誤による意思表示を取り消したい

Aさんは家を立てるための土地を探している

気に入った土地が見つかったので、契約をしようと思い(=意思)

契約したい旨を相手方の不動産屋に伝えた(=表示)

⬇︎

しかしその土地は埋立地で、地盤の強度が不十分だった

Aさんは、地盤の強度不足を知っていたら、契約したいとは思わなかった

つまりAさんは「地盤の強度が十分ある」と「勘違い」していた

※「地盤の強度が十分ある」と思っていたことが「動機」

※この場合はそもそもの「動機」に錯誤があったことになる

これを取り消すには、、、

①その錯誤が重要なものであること

(法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があること)

②表意者に重過失がないこと

(錯誤をした人に重大な過失がないこと)

この2つを満たしていなければならない

⬇︎上の2つに加えて⬇︎

Aさんが相手方の不動産屋さんに対して、「動機を明示」しているか「黙示に表示」していなけらばならない

「動機を明示」→ 相手方に言葉や書面ではっきり伝えること

「黙示に表示」→ 暗黙のうちに意思や考えを示すこと

※動機は内心にあるだけで周りからはわからないので、相手方の保護を図るために表示が求められている

まとめ

相手方に対して動機の錯誤の取り消しを主張するには、、、

・Aさんのした錯誤が契約にとって大事なものであること

・Aさんに重過失がないこと

・Aさんが相手方の不動産屋さんに「動機の明示」か「黙示の明示」をしていること

この3つが揃っていれば、動機の錯誤と認められて、取り消しができる

・表示の錯誤による意思表示を取り消したい

Aさんは家を立てるための土地を探している

気に入った土地が見つかったので、契約をしようと思い(=意思)

契約したい旨を不動産屋に伝えた(=表示)

⬇︎

契約書にサインした後、100㎡だと思っていた土地が、実際は1000㎡だということに気づいた

※Aさんは1000㎡の土地を買いたい(動機)とは思っていない(意思)のに、1000㎡の土地を買うという契約書にサインした(表示)

※意思と表示がバラバラの状態で、契約書にサインしたことがAさんの意思とは違っている

※これが表示に錯誤があるということ

錯誤だと認められて取り消しをするには①と②を満たしている必要があるが、、、

表示の錯誤に関しては①を満たしていれば②を満たしていなくても取消できる場合がある

①その錯誤が重要なものであること

(法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があること)

②表意者に重過失がないこと

(錯誤をした人に重大な過失がないこと)

・Aは表示の錯誤をし重過失があったが、相手方Bが悪意だった場合

相手方Bが「表意者Aが勘違いをしていること」を知っている場合(悪意の場合)は

たとえ、表意者Aに重大な過失があったとしても、表意者Aは錯誤を理由に取消できる

・Aは表示の錯誤をし重過失があったが、相手方Bも重過失があった

相手方Bが「表意者Aが勘違いをしていること」を重大な過失により知らなかった場合(重過失の場合)

たとえ、表意者Aに重大な過失があったとしても、表意者Aは錯誤を理由に取消できる

・AもBもお互いに、共通錯誤に陥っていた

表意者Aも相手方Bも、どちらも同じ勘違いをしていた場合、表意者Aに重大な過失があったとしても、表意者Aは錯誤の取消ができる

○第三者に対する効果

・本人Aは勘違い(動機の錯誤/表示の錯誤)をして、自分の土地を相手方Bに売ってしまった

・本人Aは、この意思表示は間違いなので取り消しをしたい

・しかし本人Aが取り消しを主張する前に相手方Bはすでに第三者Cにその土地を転売していた

??この場合、この土地の所有権は、誰が主張できる??

第三者Cが善意無過失の場合

善意無過失の第三者Cが保護される

本人Aは

→取り消し前の善意無過失の第三者Cに対して錯誤による意思表示の取り消しを主張できない

(第三者Cが土地の所有権を主張できる)

第三者Cが悪意or有過失の場合

本人Aが保護される

本人Aは悪意or有過失の第三者Cに対して錯誤による意思表示の取り消しを主張できる

(本人Aが土地の所有権を主張できる)

※第三者に対する取り消しは、動機の錯誤でも表示の錯誤でも扱いは同じ